| 12年 11月中旬 現役OB合同山行 丹沢鍋割山 | ||

|

||

|

|

||

| 現役とOBの合同山行はこれで3回目、今回は丹沢鍋割山から塔ノ岳を周り馬鹿尾根を下りました。学生の山の会メンバーは角田、増田、時さんに、新たに2年生の中戸川さんが加わりました。角田、増田、時さんは大分山慣れて来てたので,今回の山行は、学生がリーダーシップをとり、OB連は随行という形を採りました。 今回新たに加わった中戸川さんや、特別に参加された中戸川さんのお母さんもかなり健脚でした。 日時:11月18日(日) 参加者:現役:L・角田、SL・増田、SL・時、記録・中戸川 OB:井村、新井、豊田、山本(達)夫妻、金子、 特別参加;中戸川さんのお母さん コースタイム:8:30渋沢駅集合8:55=(タクシー)=9:17ゲート前駐車場9:25・・・ゲート9:40・・・二俣9:45・・・後沢乗越10:35・・・11:50鍋割山荘12:05・・・ 金冷シ13:00・・・13:20塔ノ岳山頂14:05・・・14:30花立山荘14:35・・・15:10堀山の家15:15・・・16:05見晴らし山荘16:10・・・16:45登山口 |

|

|

|

| 渋沢駅前に8:30に集合し、タクシー3台で二俣に向かいます。 | しかし林道は二俣手前でゲートが閉ざされていて、二俣までは20分ほど歩くようです。 | 体操をしてから出発します。今回は現役がリーダー、サブリーダーを務めるため、地図でコースの確認を行います。 |

|

|

|

| 日曜日のため登山者が多く、道端にびっしりと車が駐車しています。 | 天気も良く、紅葉の中の林道を辿ります。 | 二俣とは四十八瀬川と沢登りの入門コースの勘七の沢との合流点です。 |

|

|

|

| 四十八瀬川沿いの気持ちの良い河原を歩きます。 | 鍋割の尾根の取付まで来ました。 | 現役の時さん、角田君、増田君は元気です。 |

|

|

|

| 初めて山の会の山行に参加する現役の中戸川さんと特別参加のお母さんです。 | ここに鍋割山荘の水が入ったペットボトルがたくさん置いてあり、ボランティアで小屋まで運びますが、角田君と増田君は4Lずつザックに入れました。元気です。 | 後沢の小さな橋を渡ると、尾根の取付となります。 |

|

|

|

| 現役たちは元気で、凄いスピードで登って行きます。 | 後沢乗越で、ここから尾根を辿ります。 | 大分暑くなってきました。ここで汗を拭います。 |

|

|

|

| 今回は若手OBの山本(達)夫妻も参加しています。春のハイキング以来です。 | トップを行く増田君と時さんです。大分山慣れてきました。 | 中戸川さんとお母さんもびっくりするほど元気です。 |

|

|

| 鍋割山直下です。 | 鍋割山のピークに着くと急に気温が下がって来ました。 |

|

|

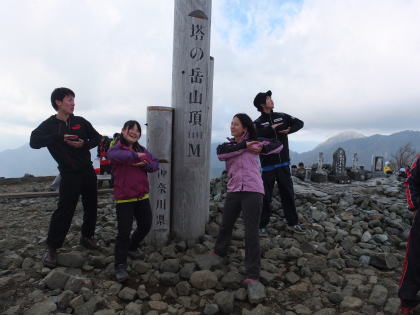

| 塔ノ岳ピークです。 | |

|

|

| 学生たちの得意のパフォーマンス。 | カラス天狗でなく新たなアイテムでしょうか。 |

|

|

| 長い馬鹿尾根の下り。 | 大倉はもうすぐです。 |

|

|

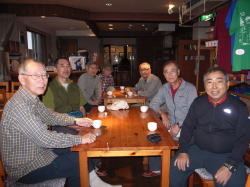

| 渋沢駅前の居酒屋で乾杯です。 | お疲れ様でした。 |

|

|

| 現役諸君の増田、角田、中戸川、時さんです。この山行後増田君が幹事長に就任いたしました。がんばってください。 | |

|

|

|

12年10月下旬 野麦峠、鳥居峠越え 念願だった野麦峠から望む新雪の乗鞍です。

日時:10月29日(月)、30日(火)

メンバー:稲吉、杉村、金子OB(41年同期)

行程:29日 松本ー川浦ーワサビ沢出会い~野麦峠往復ー野麦峠ー飛騨塩沢温泉

30日 塩沢温泉ー長峰峠ー奈良井宿ー藪原宿~鳥居峠~奈良井宿ー上諏訪

松本から高山に抜ける野麦街道の旧道を歩いて越えてそこから乗鞍を眺めてみたいと、かねがね仲間内で話していましたが、この街道はバスやタクシーなど交通機関が無い事と、道路自体11月の最初の積雪から4月下旬近くまで閉鎖されてしまうため、その機会は中々訪れませんでした。

峠から新雪の乗鞍を眺めるため当初11月を計画していましたが、宿泊を予定した飛騨塩沢温泉の宿に問い合わせたら、毎年11月10日には雪が降り、降ったらすぐ閉鎖になり、更には飛騨側の旧道は熊が出るとの事でした

そんな事で、日程は10月末に変更し、野麦峠へは信州側を歩くことにして、野麦峠を越えた後、翌日は中仙道の鳥居峠越えを計画しました。

松本でレンタカーを借りて上高地線を奈川渡で左折し野麦街道に入ります。奈川村は江戸時代尾張藩領で400頭の牛を擁し尾州岡船の鑑札を持って、遠く上州倉賀野、越後高田、尾張名古屋、江戸四谷まで白木を運んでいた中牛の一大拠点でした。奈川村の最奥の集落の川浦で唯一のつきのわ商店で昼食を採ります。御家族は越後の人で4年前ここに移住し、御主人は以前槍ヶ岳山荘で働いていましたが、今は林業関連の仕事をされているそうです。 川浦から野麦街道を走り、観光協会で教えて貰ったわさび沢出合の小さな駐車場に車を止めます。

野麦街道の自動車道も、たまにドライブの車が降りてくるだけで、ひっそりしています。旧道は良く踏まれた道で快適ですが、道端に熊笹が深く生い茂り、いかにも熊が出そうな雰囲気の道です。手に持った カウベルを大きく振りながら登ります。振り返ると大分高度を稼いできました。山本茂美著「ああ野麦峠」によると、女工さんたちは暮れの仕事が終わった12月20から25日にかけて、川浦衆のラッセル隊を先頭に工場毎に200人から300人の隊を組んで野麦峠を越えたそうです。波田、川浦と宿泊し、早朝暗い中、川浦を出て5時間から10時間かかって峠に着いたそうです。足は足袋に草鞋でした。 沢の音が全く聞こえなくなり、徐々に峠に近づいているのが解ります。この直ぐ上が峠らしいです。

雪の野麦峠はまた寒ブリを運ぶ街道でした。富山湾で水揚げされた寒ブリは、12月19日に高山で市が開かれ、松本の仲買人が歩荷を雇って松本平までそれを運んだそうです。松本平の人は寒ブリの代金だけを残し、暮れの全ての支払を済まし、これを待ったそうです。歩荷は1人@7尾のブリを運んだそうです。

峠に出て驚きました。まさかと思った乗鞍が雪を被っていたのです。野麦峠から見る雪の乗鞍は、恐らく我が国で麓から見る山岳美では頂点にあると言っても過言ではないでしょう。

もうあれから50年経ちました。故中村先輩に黙祷を捧げます。 峠から車を取りに下ってきました。また車に乗って峠を目指します。自動車道は旧道の対岸の斜面に大きく迂回しながら走っています。 峠には高山市高根町公社のお助け小屋があります。女工さんたちや旅人を助けた昔のお助け小屋は老朽化が激しいので松本インター近くに移設しました。この小屋は飛騨の野麦部落の家を移築したそうです。 峠には同じく高山市高根町公社の資料館があり、同年輩の係の人が一人案内しています。熊笹は60~100年に一度、麦のように実をつけますが、野麦峠の名は峠に熊笹が密集していることから名づけられたそうです。写真の実は昭和20年のものです。山と違って旅は行き先々でおしゃべりが出来ることです。資料館の人も話し足りなくて歴史談義は宿で一杯やりながら話たいもんだと、今宵の私たちを羨ましそうでした。

昨日から飛騨側の谷の深さに驚きながら、塩沢温泉七峰館を出て、木曽に出るべく一路長峰峠を目指して国道361号線を走りました。峠に近づいて来ると突然眼の前に御嶽が現れました。 長峰峠です。ここから開田高原を通り地蔵峠を経て木曽藪原宿に出ます。江戸期は雪の季節の野麦越えは厳しいため、う回路として長峰峠は利用されたそうです。

この国道361号線は通期で通行可能です。開田高原からの御嶽の雄大な山容です。乗鞍に比べて御嶽は麓から良く望まれるため信仰の山になったのでしょう。 藪原で中仙道と合流し奈良井宿に着きました。相変わらず美しい宿場町です。

深い軒がもたらす陰影の美しさは昔の日本家屋の特徴でした。深い軒と小さなうだつ、そして繊細で美しい格子は山国の職人たちのなせる技です。奈良井から昼間の数少ない中央本線のダイヤを狙って、一駅間列車で藪原宿に戻り、そこから奈良井宿目指して鳥居峠を越えました。藪原のお蕎麦屋さんのご主人にくれぐれも頼まれたことが二つあります。一つは街外れのこの熊除けの鐘を鳴らすこと。二つ目は峠の途中で藪原宿を振り返って見ることでした。 鳥居峠はへの道は針葉樹が少なく、ブナやクヌギ、カシ、ヤマグリなどの広葉樹が主体で実に黄葉が見事でした。特にヤマグリの大木が多く、道に空のイガが散乱しています。熊か猿か判りませんが、どのイガを見ても栗が残っていません。実に器用に食べています。もし、栗が落下する時期にここに来てたらと考えると、少しほっとします。 峠近くに御嶽の遥拝する古い御社の御嶽神社があります。この神社の鳥居が鳥居峠の名の起源になったと言われています。今は近くに林道がありますが、昔はどうやっって石を運んだのでしょうか。或いは木の鳥居だったのでしょうか。御嶽に登れない人は、ここで遥拝したそうです。 鳥居峠です。無人の茶店がありました。ここで奥さんと林道を車で来た同年輩の元営林署員の人としばらく話し込みました。南アのスーパー林道や、林道の管理とか、営林署の権限とか、普段なかなか知りえないことを教えていただきました。山と違って峠越えの旅は色々な人とおしゃべりできるのが楽しみです。 峠から奈良井宿が望まれます。この峠下で、武田滅亡の序曲となった鳥居峠の闘いが行われました。武田勝頼を裏切った木曽義昌と甲州進軍を開始した織田連合軍の戦いで大敗した武田軍はこの谷を 血で埋めたそうですが、それは伝説で、恐らく信玄亡き後,

長篠の敗戦でまとまりを欠いた武田軍団に戦意が無く逃げたのでしょう。再び奈良井宿まで戻ってきました。所要時間は、遊びながら歩いても3時間強のため実に快適でした。

ここから塩尻に向かってレンタカーを上諏訪に走らせます。途中、一昨年3人で塩尻峠から中仙道の旧道を探しながら道聞きのために入ったラーメン店を見つけ懐かしくなりました。最後の目的地の上諏訪の製糸博物館は移転のため休館中でこれにはかなりがっかりしました。

| 12年 10月中旬 谷川岳 | |

|

|

|

|

西黒尾根登山口から数パーティと抜きつ抜かれつ。歩き始めるとすぐに小雨が降ってきた。樹林帯の中なので雨具は必要ないが風の音がすごい。中年の夫婦と思われる二人連れと単独行の二組が引返し、下って来た。二回目の休憩時に雨具を着るがこの後雨は降らなかった。 |

|

|

|

| 最初の鎖場 | ラクダの背から西黒尾根上部と先行登山者を望む |

|

間もなく最初の鎖場。岩場は濡れていて滑りやすかった。樹林帯を抜けザンゲ岩付近からは天神尾根からの稜線上を数珠つながりで歩く登山者がみえた。 |

|

|

|

| 天神尾根の登山者の列 | トマの耳での写真撮影のための順番待ちの行列 |

| トマノ耳に着くが、頂上では記念写真を撮るための行列ができていて三十人位の人達が並んでいた。オキノ耳まで進み写真を撮る。相変らず風が強いが時々雲が切れて万太郎方面が見えた。肩の小屋の周りには百人は越える人達が休憩していた。私達もお湯を沸かして昼食にする。 |

|

|

|

| オキノ耳ピーク | |

|

|

| 下山・ 肩の小屋を見下ろす | 肩の小屋付近の登山者の列 |

|

|

| 天神尾根、登りの通過待ち 天神平への下りは登山者が多く岩場などで時々順番待ちをする。濡れた木道は滑りやすく派手に転んでいる人もいた |

田尻尾根から西黒尾根を望む 田尻尾根は前後に二パーティが歩いているだけだった。西黒尾根と比較すると歩きやすく丁度一時間で登山口に着く。 |

|

コースタイム:西黒尾根登山口発 7:00 – 7:40 (休憩10分)

7:50 – 8:20 (休憩10分) 8:30 – 9:10着

一番目の鎖場発 9:15 – 10:10 (休憩10分) 10:20 – 11:00着 ザンゲ岩発 11:05 – 11:30着

トマノ耳発 11:35 – 11:50着 オキノ耳発 12:00 –

12:15着 肩の小屋発 12:50 – 13:20着 天狗の留まり場発13:25 – 田尻尾根分岐点通過 14:30 – 15:10 (休憩10分) 15:20 – 田尻尾根登山口通過 15:30 – 15:55着 西黒沢橋 ひとこと: |

|

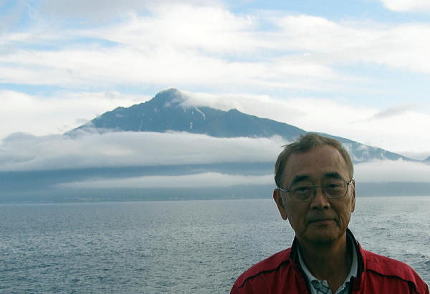

| 1212年 7月~8月 利尻山を目指す「北への旅・バイクツアー」 | |

|

|

|

|

|

| 斉藤(雄)OB(41年卒)の寄稿です。 | |

| はじめに | |

愛車・CB400SF |

私のバイクは4気筒・400cc・スポーツ系・CB400SFである。走行距離は 10年で5万キロ弱。バイクでの日本一周は3年前に一応終えているが、海岸線に沿ってすべてを回りきったわけではない。東北は津軽半島を含む日本海側が残っているし、北海道は積丹半島が残っている。

|

| 第1日 | |

|

7月18日(水)川越―鶴岡―酒田 曇りのち晴れ 450キロ 朝、早めに(7時半)家内とワンちゃんに見送られ家を出た。東松山で関越に乗り、新潟を目指した。天気は薄曇りで、バイクには都合がよい。新潟で日本海東北自動車道に入り、終点の「朝日まほろば」で高速を降りた。 国道7号線を北上して酒田を目指したが、時間に余裕があったので、鶴岡に寄って、市内見物をした。庄内藩校到道館を見学したあと、城址に行き庄内神社にお参りした。近くに鶴岡市立の藤沢周平記念館が出来ていた。 早めに酒田に行き駅前のホテル「アルファ―」に泊った。天気は快晴になっており、ホテルの窓から鳥海山が見えた。 |

| 酒田・鳥海山遠望 |

|

| 第2日 | |

|

7月19日(木) 酒田―男鹿半島―竜飛岬 晴れ 400キロ 津軽半島めぐり」 本日は初めて津軽半島を走ることになる。天気快晴の中、鳥海山を右に見ながら、国道7号線を北に向かう。途中海岸線を走り、男鹿半島に出て、入道﨑に行ってみる。大きな「なまはげ」の人形が置いてあり、北緯40度のモニュメントが立っている。 能代から海岸線を五所川原に向かい、つがる市で竜飛岬に向かい北上する。十三湖までは順調であったが、中泊で道に迷い、小泊﨑に向かってしまい、国道に戻るのに苦労する。夕暮れの5時に竜飛岬に到着した。北海道がぼんやりと見える。 |

| 竜飛岬・北海道方面を見る | |

| 第3日 | |

|

|

| 竜飛岬・朝の灯台を背に本人 | |

|

「東横イン」にチェックインし、時間があったので、函館山まで行くことにする。初体験。路面電車とロープウエイで頂上までゆく。夕闇が迫り視界は余り良くなかったが、函館の町の全貌を見ることが出来た。 |

| 津軽海峡・遠くに駒ヶ岳 |

|

| 第4日 | |

|

|

| ニセコ山地・遠望 |

積丹岬・岸壁 |

| 7月21日(土)函館―長万部―ニセコ―共和―積丹岬―小樽―札幌 小雨後曇り後晴れ 380キロ |

「積丹半島めぐり」 本日は積丹半島を走ることになる。朝、小雨が降り寒い中、国道5号線を長万部に向かう。途中片側一車線、無料の高速を走り、その後道央自動車道に入る。長万部で高速を降り、国道5号線でニセコに向かう。天気が良くなり、右に羊蹄山が、左にニセコの山々が見える。共和で国道276号線を岩内に向かう。ここから積丹半島一周が始まる。海岸線を気分よく走る。積丹岬では、岸壁の写真を撮って、山道を散歩後、小樽に向かう。 小樽は土曜日で観光客多く、駅前ホテルが一杯なので、小樽は諦め、札幌に向かう。札幌駅周辺に、「ルートイン」があり、ここで泊ることにする。本日も走行中はだいぶ寒かった。近くに温泉銭湯があり、大きなお風呂で、疲れを取ることが出来た。 |

| 第5日 | |

|

7月22日(日)札幌―石狩―留萌―天塩―サロベツ原野―ノシャップ岬―稚内 札幌を出て国道231号線で石狩に向かう。更に国道を北上して海岸線を留萌に向かう。曇るとだいぶ寒くなる。留萌で国道232号に入り、ひたすら北上する。この頃から再び晴れとなり、気分がよい。おびら鰊番屋で休息し、苫前を通過し、天塩に出る。

|

| サロベツ原野・稚内天塩線 |

|

|

|

| サロベツ原野・利尻山遠望 |

|

| 第6日 | |

|

7月23日(月)稚内―宗谷岬―稚内―(フェリー)―利尻島・鴛泊―利尻一周―鴛泊 晴れ 110キロ 朝、フェリーに乗る前に時間があったので、宗谷岬まで行ってみる。駐車場でハーレーに乗る派手な感じの女性2人組と話をする。余り若くはない。バイクは1500CC(たぶん300万円を越えている)だそうだ。札幌から来たとのこと。 「利尻島一周」 11時10分のフェリーに乗る。大きな船だ。12時50分に鴛泊に着く。利尻山は雲がかかって頂上は見えない。まず旅行案内所で宿泊所を確保する。「かのう亭」という利尻富士町の料理旅館が紹介される。旅館が決まり、島の一周に出かける。途中、雲が晴れた利尻山の写真を撮る。頂上の岩場がよく見えた。一周後、明日行く利尻山の出発点・駐車場まで走り、甘露泉水まで歩いてみた。ここの湧水は名水だそうだ。 夕食前に時間があったので、ぺシ岬展望台まで歩いてみた。途中会津藩士の碑があった。江戸後期、北方警備の任にあたり、この地で亡くなった武士の碑(墓)とのこと。展望台からは鴛泊港の全貌が見え、出てゆくフェリーが見えた。温泉旅館ではないが、大きな風呂でくつろげた。夕食は刺身中心で、大きなウニも付いていた。 |

| 利尻島:利尻山ズームアップ |

|

|

|

| 利尻島:ペシ岬の岸壁 | |

| 第7日 | |

|

7月24日(火)利尻山登山 晴れ時々曇り 夕方小雨 本日は利尻山登山の日である。利尻山は沓形コースと鴛泊コースがある。沓形コースは出発点が標高405mで高いが、登山道の整備がよくないとのことで、出発点は270mで低く、距離は長いが、登山道の整備がよくできている鴛泊コースを行くことにした。 午前4時に起きて、旅館で作ってくれた大きなおにぎりをザックに入れ、4時半に旅館を出る。天気は晴れ。5時前には利尻山の登山口に着く。バイクを駐車させる際、転倒させてしまった。走行に問題は無いと思えたが、登山前のトラブルは気分を滅入らせた。 「利尻山登山」 午前5時15分に出発した。甘露泉水を通過し、樹林帯の登山となる。6時に4合目に着き、6時40分に5合目に着く。だいぶ汗をかくが、体調は悪くは無い。7時15分に6合目に着く。尾根に出るが相変わらずの樹林帯である。7合目の胸突き八丁を行くが、かなりの急登で右足の腿が時々引き攣る。9時に8合目の長官山に着く。正面に利尻山が見えたので写真を撮った。この時カメラの電池がないことに気がつく。トラブル続きだ。 ここから避難小屋までは平地なので、気分よく歩く。避難小屋のある鞍部で休んだ後、あと高度差500mのところを登りだすと、右足が攣りだす。単独行でもあるし、本格的に足が攣ったら遭難騒ぎになると思い、未だ時間はあるが、ここで引き返すことを決める。利尻山にガスが出始めた9時50分に退却開始し、12時30分に登山口に戻った。ペットボトル2本の飲物は完全に無くなつていた。利尻山に登るには携帯トイレ必携とのことで持ち込んだが、結局使わずに済んだ。自然保護が目的ではあるが、やりすぎだと思う。 |

| 利尻山・登山道 |

|

利尻山・8合目から頂上を見る 利尻山・8合目から頂上を見る |

|

| 第8日 | |

|

7月25日(水)利尻島・鴛泊―(フェリー)―礼文島・香深―スコトン岬―桃岩展望台― 天気は曇り。本日の行動は天気と気分次第で、礼文島に泊るか、稚内に帰るかフレクシブルだ。礼文岳登山も未定だ。鴛泊9時30分発の礼文島行きのフェリーに乗る。 「礼文島花めぐり」 香深に戻り、桃岩展望台を目指して走る。霧雨となり心もとない。元地灯台へ下る手前でバイクを止めて、展望台を目指して歩く。途中、細い歩道に入り、しばらく行くと桃岩展望台に出る。霧は更に深く、近くの草花しか見えない。薄紫色のリンドウのような花が群生しているが、花の名前はわからない。(後日、花の博士に調べてもらったらミソガワソウとのこと)。元地灯台の方へ歩くが、レブンウスユキソウは出てこない。場所が違うようだ。勉強不足。元地灯台に下るところまで来てしまったので、ここで戻る。 「利尻山が見える」

|

| 礼文島・スコトン岬にて本人 |

|

|

|

| 礼文島・植物園のウスユキソウ | |

|

|

| 礼文島・植物園のアツモリソウ |

|

|

|

| 礼文島・桃岩近くで咲くミソガワソウ |

|

|

|

| 礼文島・桃岩近くで咲くミソガワソウの群生 | 利尻沖海上:利尻山を背に本人 |

| 第9日 | |

|

7月26日(水)稚内―旭川―富良野 360キロ 晴れ |

| 富良野・ファーム冨田の天然色 |

|

|

|

| 富良野・旭岳遠望 |

|

| 第10日 | |

|

7月27日(木)富良野―登別―昭和新山―長万部―函館 430キロ 晴れ 朝ホテルの人に「ナトゥールバルト」とはどんな意味かと聞いてみると、ドイツ語で「自然の森」とのことであった。走りだしてから街道筋で富良野の山々の写真を撮ったが、小型カメラの望遠が作動しない。レンズ外側の部品が落ちてしまったようだが、どこで落ちたのか不明だ。今回の旅の新たなるトラブルだ。 国道237号線を南下して、占冠で道東自動車道に入る。北海道の高速には、ガソリンスタンドは無いので、事前に給油する。千歳恵庭JCTで道央自動車道に入る。苫小牧を過ぎ、登別東で高速を降りる。登別から山道に入り、壮瞥に向かう。山道でバイクが何となく不調で、シフトダウンをしても速度が落ちない感じでちょっと不安になる。食後、昭和新山に行き、煙くすぶる昭和新山の写真を撮って、高速に戻る。ガソリンが無くなってきたので、高速を降りて給油し、再び高速に戻って、函館に向かう。函館では往路で泊った「東横イン」にチェックインした。 |

| 昭和新山・新山を背に本人 |

|

| 第11日 | 第12日 |

|

7月28日(土)函館―(フェリー)―青森―弘前 50キロ 晴れ 前回のバイクツアーの時、函館フェリー港を探すのに苦労したので、12時発ではあるが早めにホテルを出る。大きなフェリーでバイクは2階に駐車だ。2階に上がる時、細い板の上を登るので、ちょっと怖い。網は張ってあるが、網の上に飛び出したら転倒しそうだ。3時間40分後、青森に着く。 青森から国道7号線を弘前まで行く。ガソリンスタンドで、弘前に行くなら高速より国道がよいとアドバイスされて、そのまま国道を行く。弘前では駅前の「東横イン」にチェックインする。夕食はこのホテルの隣にインド料理があったので、ここに入る。ネパール人によるインド料理であるが、なかなか美味しい。私がインドのヒーローホンダの創立者の一人だと説明すると、オーナーが驚いていた。  |

7月29日(日)弘前―弘前城―岩木山8合目―弘前 50キロ 曇りのち晴れ 「愛車の反乱・バイクの故障」 「東横イン」に戻ると31日まで泊れることで安心した。1日からは「弘前ねぶた」が始まるので、予約不可とのこと。今後の日程を検討し、29日秋田で友人に会う、30日新潟の関川温泉に泊る、当初の計画は諦めた。関川温泉は個人的に行きたいところなので中止は残念だ。30日・31日は弘前周辺を観光し、1日午後、バイクが修理出来たら盛岡まで行き、2日に帰宅とした。今後の日程を決めたら気分は落着いた。 |

| 第13日 | |

|

7月30日(月)弘前―白神山地―岩木山―弘前 車で100キロ 晴れ 「白神山地観光」 「岩木山登山」

|

| 白神山地・木漏れ日 |

|

|

|

| 白神山地・ブナ | |

|

|

| 岩木山・8合目から頂上 |

岩木山・頂上の鐘と本人 |

| 第14日 | |

|

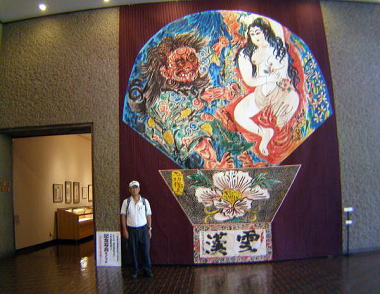

7月31日(火)弘前―市内観光―大鰐温泉―弘前 晴れ 午前中は弘前市内の観光で、まずは「津軽藩ねぶた村」に行ってみた。弘前には市内循環100円バスがあり、なかなか便利だ。この100円バスに乗り、弘前城近くで降りて、「ねぶた村」まで歩く。「ねぶた村」では、「弘前ねぶた祭り」のねぶたの実物(山車)を見ることが出来る。前面に武者が後面に美女が描かれるのが一般的で、扇型で幅が広いのが弘前ねぶたの特徴だそうだ。 |

| 弘前博物館・棟方志功ねぶたと本人 |

|

| 第15日 | |

|

8月1日(水)弘前―盛岡―北上 200キロ 晴れ 本日部品が届きバイクが修理されることを信じて、10時にチェックアウトし、近くのイトーヨーカドウで、時間をつぶす。今日も晴れて暑い。スーパーは良い休息所だ。ここからホンダ店に電話すると「修理完了」とのこと。やれやれだ。ホテルに帰り、荷物をピックアップしてタクシーでホンダ店に急ぐ。ホンダ店では摩耗したクラッチを見せてもらったが、爪が完全に無くなっていた。 |

| 東北道・岩手山遠望1 |

|

| 第16日 | おわりに |

|

|

「おわりに」 今回の走行距離は約3500キロ。天候に恵まれ、天候故の旅の遅れは無かったが、バイクのアクシデントで3日余分に弘前に滞在せざるを得なかった。この滞在によって弘前周辺の観光が出来たので、それなりに得るものもあったが、秋田と新潟関川温泉に行けなかったのは残念だった。今回の旅の目標であった利尻山登山は不成功に終わったが、加齢もあってやむを得ないことだったと思う。天気が良くても、目指した山に登れなかったのは、今回が初めてであるが、もはやピークハンターではないし、バイクで麓に行き山に登るのは、そろそろ限界というのが実感でもある。利尻山で8合目まで行き、岩木山で8合目から頂上まで行き、両方足して一つ山に登ったとの思いで、納得することにした。 |

| 12年9月上旬 山の会現役山行 八ヶ岳 |

|

| 日時:9月1日(土)、2日(日)、3日(月) メンバー:現役、角田(3年)、増田(3年)、時(4年)、OB、井村、新井、金子 計6人 計画日程:1日目 新宿→茅野→ピタラスロープウエイ→ 坪庭→縞枯山→茶臼山→麦草峠→白駒池幕営地 2日目 白駒池→高見石→中山→黒百合平→天狗岳→根石岳→オーレン小屋幕営地 3日目 オーレン小屋幕営地→夏沢峠→硫黄岳→赤岳鉱泉→美濃戸→美濃戸口→茅野→帰京 6月の高尾山に続いて現役新入会員の2回目の山行です。今回は初めての幕営による山行で、事前に上田OB会代表と井村副代表が 部室で登山教室を複数回開催し、直前にはテントなどの装備の確認や個人装備の確認、不足共同装備やアルファ米の購入を行い(食料 は計画と買い付けは井村OBに行っていただく)現役、OBも慌しい中、山行当日を迎えました。 天気予報は3日間晴れの猛烈な残暑予報が、前日になって急に雨模様の予報に変わってしまいました。山麓は曇りでしたが坪庭に上がる ころから雨が降り出し、小雨でしたが終日雨で夜間は結構降りました。2日目は午後に本格的な雨の予想の下、小雨の中を様子を見ながら 中山を超えましたが、その日の天狗越えを変更し黒百合平で幕営しました。翌日はようやく晴れて天狗岳、根石岳を越えオーレン小屋経由 夏沢鉱泉から桜平に下山しました。 現役諸君たちは、画像を見ていただければ判るように皆元気で、初めての幕営山行で、雨の中テントを張ったり撤収したり、雨の中食事を 作ったりしました。皆、礼儀正しく、手際良く、知識欲に燃え、気持ちの良い若者たちで、彼ら彼女たちと過ごした楽しい3日間でした。 学生たちがコースタイムを記録しました。 9月1日(土):ロープウェイ駅12:15・・・・縞枯山(13:18~13:48)・・・・茶臼山(14:40~14:50)・・・・麦草峠(16:00~16:10) 青苔荘(16:50到着) 9月2日(日):起床5:30(予定は6:00) 出発(8:00)・・・・高見石小屋(9:00~9:30)・・・・中山手前休憩(10:30~10:35)・・・・中山展望台(11:20)・・・・ 中山峠(12:00)・・・・黒百合平(12:08) 9月3日(月):起床5:00 出発(7:00)・・・・休憩(7:45~7:50)・・・・天狗岳(8:25~8:40)・・・・根石岳(9:20)・・・・根石山荘(9:30~9:35) ・・・・オーレン小屋(10:20~10:35)・・・・夏沢鉱泉(11:05~11:30)・・・・桜平(11:45到着) |

| 初日 坪庭→縞枯山→茶臼山→麦草峠→白駒池 |

|

|

|

| ピタラスロープウエイで坪庭まで上がってきました。ここ坪庭が北八ヶ岳の秘境だったなんてことは、今では誰も知りません。外は雨で雨具を着用します。夏の暑さから急に気温が変わります。現役学生の増田、角田君、時さんです。 | 目の前を突如、角田天狗が横切りました。高尾山からカラス天狗が人気です。 | いよいよ出発です。雨は大したことはありません。 |

|

|

|

| 縞枯山荘が見えてきました。以前ここで同期の仲間とテレーマークスキーの講習会に参加し雨池までツアーに行きました。 | 坪庭は混んでいますが、ここまで来ると静かです。 | この先が雨池峠で雨池と縞枯山の縦走路に分かれます。 |

|

|

| 坪庭から歩き始めて約1時間、縞枯山のピークに着きました。現役諸君にとって荷物を背負って登った最初のピークです。 | 雨が上がって来ましたが、まだ怪しそうです。 |

|

|

|

| ここで昼食を採ります。 | 全員地図持参で、コースを確認しています。 | 縞枯山から一旦少し下り茶臼山に登ります。雨で登山道は水溜りが増えています。 |

|

|

|

| 深い森の中の登山道を下るとやがて明るくなってきました。大石峠付近です。大石峠は麦草峠に国道ができて役目を終えました。 | 麦草峠手前の茶水の森です。昔はこのような表示はありませんでした。 | もう麦草峠は眼と鼻の先です。 |

|

|

|

| 麦草峠で少し休んでから白駒池に向かいます。 | 白駒池畔の青苔荘です。ここの幕営地にテントを張ります。 | 今のテントは軽量で設営も簡単です。 |

|

|

|

| お湯を沸かせて熱い紅茶、コーヒー等を飲み一息つきます。 | 小雨が降っていますが、外で炊事をして仕上げはテント内で 行います。 | 夕食はアルファ米にカレーです。野菜サラダもあります。アルファ米がこんなにおいしくなっているとは、驚きました。 |

| 2日目 | 白駒池→高見石→中山→黒百合平 | |

|

|

|

| 昨晩はかなり雨が降りました。6:00起床のところ、OBは年寄りのため早く眼を覚ましてしまいました。 | 朝食は餅入りうどんです。昔なつかしい定番の餅ラーメンを思い出します。 | なかなかおいしく現役諸君には少し量が足りなかったかな |

|

|

|

| 時さんにとっては生まれて初めての食べ物です。 | テントでゆっくりとお茶を楽しみ、コースの確認を行います。 | 雨模様の天気の中、出発です。 |

|

|

| 雨の中寂しい白駒池を横目で見ながら、白駒荘経由で高見石に向かいます。 | 雨の北八つ特有の、滑りそうな森の中の岩の道をひたすら登ります。 |

|

|

|

| 高見石小屋に到着しました。この小屋は北八つの中でも最も雰囲気ある小屋です。小屋で天気予報を聞きました。 | 現役諸君は高見石に登りに行きました。 | 左は角田君でこの写真は増田君です。 |

|

|

|

| 中山は目立たない山ですが、高見石と黒百合の間に横たわる北八つ最大の山です。高校時代の3月八ヶ岳縦走で、この中山越えではラッセルに苦しめられました。 | 相変わらず雨が降ったり止んだりしていますが、樹林帯のため風がないので気になりません。中山展望台ですが何も見えません。 | 黒百合ヒュッテに着きました。まだ12時ですが、午後の天候悪化の予報を信じて、本日の天狗越えはあきらめ、ここで幕営します。 |

|

|

|

| 昨晩シュラフなど濡れてしまったものは、テント内で少しカラ炊きして乾かすことにしました。 | ここの幕営料は1人@1000円、学生は700円ですが、すごく整備されて快適です。もちろん水やトイレは小屋のものが使えます。 | 昨晩の反省で、テントの床にパレットに合板を貼った大きな板を敷きました。これなら雨でも快適です。 |

|

|

|

| 午後時間が余ってしまいましたが、談笑していたら、あっというまに夕飯の時間になりました。 | 今宵は、混ぜご飯に中華丼です。袋にお湯を入れて3分置けば出来上がりです。 | 夕飯もおいしく、レトルト技術が向上したことに驚きました。梨のデザートも付きます。これでは中高年を除いてテント山行が流行りそうです。 |

| 3日目 | 黒百合平→天狗岳→根石岳→オーレン小屋→ | 夏沢鉱泉→桜平 |

|

|

|

| 夜明け待望の晴天です。西空に月が見えます。 | 早速、朝食に取り掛かります。 | 黒百合ヒユッテの背後にも陽が指してきました。 |

|

|

|

| テント撤収です。現役諸君はもう手馴れたものです。角田、増田両君は伝統あるスガスキークラブの3年生で、下級生を指導する立場です。時さんも某サークルの4年生で組織活動には慣れています。 | 時さんのカメラのセルフタイマーで写真を撮ります。若い現役諸君たちはいつも飛び跳ねています。 | 今日も元気な3人です。 |

|

|

|

| 天狗の登りは急ですがどんどん高度を稼げます。 | 大石がゴロゴロした登りです。 | 背後に縞枯やピタラスロープウエイが見え隠れします。 |

|

|

| 天狗の鼻を巻いて行くと、ピークは間近です。 | 北八つの深い森を出でて今山行、初めてアルペン的な光景に出会いました。 |

|

|

| 天狗岳のピークです。2日間天気が悪かったですが、初めて晴れに恵まれました。 | |

|

|

| とは言っても、周りは雲に覆われ、北アは見えません。通ってきた縞枯や中山も見えず残念です。西天狗です。 | 南八ヶ岳の眺望を当にしていましたが、硫黄岳すらも見えません。かろうじて目の前の根石岳が望まれます。 |

|

|

| 現役諸君は嬉しそうです。 | 東天狗に棲むカラス天狗3人衆です。 |

|

|

|

| 天狗の下りには、少し岩場がありますが、人気コースなので良く整備されています。 | ピーク直下の下りが終わり、次は根石岳の登りになります。 | 根石岳を越えるととても気持ちの良い広い斜面に差し掛かります。 |

|

|

| 広い斜面のアチコチにコマクサが咲いています。硫黄のコマクサは再生しましたが、根石のコマクサは記憶にありません。 | 硫黄山荘と根石山荘を経営している夏沢鉱泉のオーナーが、硫黄と同じようにコマクサを植えたのでしょう。 |

|

|

|

| もうコマクサの盛りは過ぎてしまいました。 | それでもまだ美しい花を咲かせています。こんな風の通り道の砂礫地に花が咲くなんて、命の不思議です。 | 振り返ると西天狗が頭を覗かせています。ここからオーレン小屋へは再び樹林の中です。 |

|

|

|

| 根石山荘にて短い休憩です。 | 樹林の中の良く整備された道を下り、オーレン小屋に着きました。 | ここで最後の昼食を採ります。井村OBのザックの中からドラエモンのポケットのように様々な食べ物が出てきます。 |

|

|

|

| ここまで来るともう少しです。 | 向こうがオーレン小屋の幕営場です。天気が崩れなかったら昨晩はここに幕営する予定でした。 | オーレン小屋から30分で夏沢鉱泉に着きました。積雪期に2回ほど結構早く下りましたが、やはり雪が無い方が早いです。 |

|

|

|

| 奥の泉でドロンコになった靴を洗います。 | 携帯でタクシーを呼びます。タクシーは桜平の駐車場までしか入らないため、更に下ります。 | 深い谷を覗きながら、桜平目指して下ります。もうすぐです。 |

|

|

| 桜平に着きました。ここから下は、まだまだ残暑の世界です。 | みなさんお疲れさまでした。良くがんばりました。楽しい3日間でした。 |

|

12年 8月下旬 奥穂高岳 |

|

|

行程:上高地 – 横尾 – 涸沢 – ザイテングラード – 奥穂高岳 – ザイテングラード – 涸沢 – 横尾 – 上高地 メンバー:豊田紳二、久子、友人2名、 計4名 |

|

|

|

|

8月20日(月)上高地から明神までは散策中の観光客や登山者と抜きつ抜かれつ。順調なペースで横尾着。大きな山小屋が数棟あって、立派な「横尾大橋」が架かっていた。お湯を沸かして休憩する。 |

|

|

|

|

横尾の岩小屋は「岩小屋跡」の標識があるだけだった。 |

|

|

|

|

メンバーの一人の体調が悪く、本谷橋からは頻繁に休憩と取りながら歩く。雪渓を過ぎるとまもなく涸沢ヒュッテ、ヒュッテ別館の個室を四人で使用。 |

|

|

コースタイム:坪井邸発 6:15 – 6:53着 道の駅風穴の里発 7:00 – 7:20着 沢渡発 7:25 – 7:45着 上高地発 8:00 – 8:45着 明神発 8:55 – 9:40着 徳沢発 9:50 – 10:45着 横尾発 11:20 – 12:00 (休憩 10分) 12:10 – 12:35着 本谷橋発 12:45 – 13:00(休憩) – 16:35着 涸沢ヒュッテ |

|

|

|

|

8月21日(火)朝、モルゲンロートで穂高の峰々が赤く染まった。 |

|

|

|

|

|

| 涸沢ヒュッテを出発するが、二十分位歩いた処で体調不良のメンバーと別れ、三人で登行を続ける。雪渓を横切る手前にお花畑があり、チングルマやイワギキョウなどの高山植物が咲いていた。 | |

|

|

|

ザイテングラードに取付いてからはこまめに休憩を取る。白出のコルでお湯を沸かして休憩。コルからの登りは三つの梯子があり、対向者を通す為の待ち時間があった。奥穂高岳頂上に着く頃から雲が湧き始めたが常念岳や笠ヶ岳、ジャンダルム、槍ヶ岳、上高地がよく見えた。遠くには黒部五郎岳や薬師岳なども見えた。 |

|

|

|

|

下りは順調だったが、最後の10分位雨に降られた。今夜も満天の星。 コースタイム:涸沢ヒュッテ発 5:50 – 6:15 (休憩 5分) 6:20 – 7:10 (休憩7分) 7:17 – 7:35着 ザイテングラード取付き点発 7:45 – 8:15 (休憩 5分) 8:20 – 8:42 (休憩 8分) 8:50 – 9:20着 白出のコル発 10:00 – 11:05着 奥穂高岳発 11:32 – 12:20着 白出のコル発 12:35 – 13:35着 ザイテン取付発 13:45 – 14:55着 涸沢ヒュッテ |

|

8月22日(水) 今朝もモルゲンロートで穂高は赤く染まった。昨夜、友人の一人が30歳位の二人連れの女性と一緒に飲んだとのこと。女性達は赤ワインや焼酎、ビールを持参し、飲むのも目的の一つだったとのこと。出発前に二人の女性も交えて記念写真を撮る。 横尾でお湯を沸かしてゆっくり休憩する。横尾からは各自のペースで歩き、上高地で集合することにする。河童橋で記念撮影、橋近くの白樺荘で昼食。 コースタイム:涸沢ヒュッテ発 6:25 – 6:50 (休憩 10分) 7:00 – 7:50着 本谷橋発 8:05 – 9:10着 横尾発 9:45 – 10:45着 徳沢発 11:05 – 11:53着 明神発 12:15 – 12:50着 河童橋 |

|

|

12年 8月上旬 八ヶ岳 |

||

| 豊田記 日程:2012年8月5日(日)~6日(月) 山域:八ヶ岳 行程:5日(日)桜平 – オーレン小屋 – 箕冠山 – 根石岳 – 東天狗岳 – 西天狗岳 – 東天狗岳 – 根石岳 – 箕冠山 – オ ーレン小屋泊 6日(月)オーレン小屋 – 桜平 メンバー:豊田OB(46年卒)家族他 計7名 |

||

8月5日(日) 別荘地から桜平までの林道はほんの一部を除き未舗装で悪路。日帰り登山者も多いのか桜平は既に車が沢山駐車していてスペース確保などで手間取る。 夏沢鉱泉の直ぐ先の沢沿いでカモシカが餌を探しながら歩いていた。 |

||

|

|

|

| オーレン小屋でチェックイン、昼食・休憩した後、天狗岳に向う。箕冠山の頂上は樹林帯の中で眺望は無いが少し歩くと天狗岳と根石岳が見えてくる。 | ||

|

||

|

鞍部にはコマクサが咲いていた。根石岳を越えた鞍部にもコマクサが咲いていた。東天狗岳からは赤岳や阿弥陀岳が良く見える。雲が多かったが西天狗岳からは諏訪湖も見えた。 オーレン小屋は7人で一部屋使用でき、檜の風呂もあり快適だった。桜肉のすき焼で夕食。 |

|

| コースタイム: 桜平発 9:55 – 10:30着 夏沢鉱泉発 10:45 – 11:15 (休憩 5分) 11:20 – 11:40 (休憩 5分) 11:45 – 12:10着 オーレン小屋発 12:45 – 13:35着 箕冠山発 13:40 – 14:25着 東天狗岳発 14:35 – 14:50着 西天狗岳発 15:10 – 15:25着 東天狗岳発 15:40 – 16:30着 箕 冠山発 16:35 – 17:10着 オーレン小屋 |

||

|

8月6日(月) 朝からかなりの雨、小屋で天気待ちする。硫黄岳から峰ノ松目を歩く予定だったが天気回復の兆しがないので下山する。 コースタイム:オーレン小屋発 9:20 – 10:05 桜平着 八ヶ岳農場直売所で土産の野菜などを買ったり、原村のもみの湯で温泉に浸かりゆっくりと休憩した後、帰京。 |

|

|

12年 7月下旬 白根三山 |

|

| 豊田記 日程:2012年7月27日(金)~29日(日) 山域:白根三山 行程:奈良田 - 広河原 – 白根御池小屋 – 北岳 – 間ノ岳 – 農鳥小屋 – 西農鳥岳 – 農鳥岳 – 大門沢 - 奈良田 メンバー:豊田OB(46年卒)夫妻 計2名 |

|

| 7月27日(金) 7時奈良田着。始発のバスに間に合わず、タクシーも無いので次のバスまで約2時間待つ。 |

|

|

|

| 広河原からの北岳 | 白根御池小屋 |

| 広河原から樹林の中を、尾根通し白根御池小屋まで歩く。数年前に建替えられた小屋は綺麗で快適だった。 |

|

|

|

| 北岳 | 白根御池小屋の食事風景 |

| 沼田から来た中年の四人組みと相部屋になる。北岳の左のスカイラインはバットレスの四尾根?夜、満天の星で天の川やカシオペア座がよく見えた。 コースタイム:広河原発 9:50 – 10:20着 分岐点発 11:30 – 11:20 (休憩 10分) 11:30 –12:30着 白根御池小屋 |

|

| 7月28日(土) 朝食は5時からの予定だったが4時過ぎに食堂の前に並び4時半には食べ始める。 白根御池の脇からいきなり急登が始まる。雪崩の通り道で、数年前には小屋が破壊されたとのこと。樹林帯を抜けると大樺沢右岸の尾根越しに富士山が見えた。小太郎尾根の分岐に出ると甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳が見えた。 肩の小屋には登山者が多かった。北岳頂上にも登山者が多く、間ノ岳や南の峰々が見えた。 |

|

|

|

| 北岳と肩ノ小屋 | |

|

|

| 北岳頂上 | |

|

|

| 北岳から間ノ岳 | |

|

間ノ岳頂上 間ノ岳頂上で昼食をとりながら休憩していると、昨日奈良田の駐車場で会った逆方向に縦走している若いカップルと再会。 |

|

農鳥小屋 農鳥小屋は昔風の小屋で大部屋に30人程で寝る。トイレは垂れ流し。北海道から来た単独行者や高山からの夫婦と話しをする。 コースタイム:白根御池小屋発 5:00 – 5:50 (休憩 10分) 6:00 – 6:50着 小太郎尾根の分岐発 7:00 – 7:40着 北岳肩ノ小屋 7:50発 – 8:30着 北岳頂上 8:55発 – 10:00着 北岳山荘発 10:20 – 10:55着 中白根山発 11:10 – 12:10着 間ノ岳発 13:00 – 14:10着 農鳥小屋 |

7月29日(日) 雲が多いが日の出を拝んだ後、農鳥小屋を5時に出発。十数名のパーティが2組、数名のパーティが数組と追いつ抜かれつする。 |

|

|

|

| 西農鳥岳への登り | 西農鳥岳からの間ノ岳、北岳 |

| 稜線に出て最初のピークには「農鳥小屋/農鳥岳」の案内標識があるだけ。次とその次のピークにも「西農鳥岳」のピークを示す標識は見当たらなかった。行きつ戻りつして10分以上標識を探すが見つからなかった。他の登山者がPDAでGPS機能を使用して三つ目のピークが西農鳥岳であることを確認してくれた。雲が多くて北岳はあまりよく見えなかった。 農鳥岳頂上で湯を沸かしてゆっくりと食事。 |

|

|

|

| 農鳥岳頂上にて | 大門沢に残っている雪渓 |

|

|

沢沿いには幾つかの橋がかかっており、最後に吊橋を渡ると直ぐに林道に出る。一時間弱、林道を二・三十人の登山者と一緒に歩く。 コースタイム:農鳥小屋発 5:00 – 6:00着 西農鳥岳発 6:20 – 7:10着 農鳥岳発 7:50 – 8:25着 大門沢下降点発 8:35 – 9:35 (休憩10分) 9:45 – 10:40 (休憩 5分) 10:45 – 11:15着 大門沢小屋発 12:00 – 12:45 (休憩 5分) 12:50 – 13:25 (休憩 5分) 13:30 – 14:15着 休憩小屋発 14:25 – 15:15着 奈良田。 |

|

|

12年 7月中旬 金峰山 |

|

| 日程:2012年7月16日(月) 豊田記 山域:金峰山 行程:大弛峠 – 朝日岳 – 金峰山 – 朝日岳 – 金峰山 – 大弛峠 メンバー:豊田OB(46年卒)夫妻 計2名 |

|

|

|

| 大弛峠、路肩に駐車 | 大弛峠から樹林帯の中の登り |

7時半に大弛峠に着くが、駐車場は車で一杯、少し下った路肩に駐車する。 峠からは樹林帯の中を歩く。雲が多かったが途中、富士山や南アルプスが見えた。 |

|

|

|

| 金峰山の頂上で湯を沸かしながらゆっくりと昼食。頂上は数十人の登山者で賑わっていた。 | |

|

|

| 五丈岩 | |

| < コースタイム > 大弛峠発 8:00 – 8:35着 朝日峠発 8:40 – 9:05着 岩の広場発 9:15 - 9:25着 朝日岳 – 10:05 (休憩 10分) 10:15 – 10:40着 金峰山発 12:00 – 13:00着 朝日岳発 13:10 – 13:40着 朝日峠発 13:45 – 14:15着 大弛峠 < ひと言 > 登り途中で会った、下山中の登山者と話しでは、5時に峠についたら駐車場はすでに満車で早朝2・3時に来て、仮眠の後に登り始める登山者が多いらしい。 下山後、笛吹川フルーツ公園のプクプクで温泉に浸かり、夕食後ゆっくり休憩して帰京。 この公園は甲府盆地を見下ろす丘の上にあり、天気が良いと露天風呂から富士山や南アルプスが一望できる。 |

|

|

12年 6月下旬 阿弥陀岳御小屋尾根 |

|

| 豊田記 日程:2012年6月30日(土) 山域:阿弥陀岳御子屋尾根 行程:美濃戸口 – 御子屋尾根 – 阿弥陀岳 – 行者小屋 – 美濃戸山荘 – 美濃戸口 メンバー:豊田OB(46年卒)夫妻 計2名 |

|

鶯やカッコウの鳴き声を聴きながら美濃戸口を出発。三十分程別荘地を歩くと登山道に入る。御子屋尾根の樹林帯の中を歩き、不動清水付近で振向くと槍穂高が見えた。樹林帯を抜けるとザレ場になり、かなり急な箇所もある。 |

|

|

|

| 樹林帯を抜けるとザレ場 | かなり急なザレ場 |

中央稜分岐を過ぎると岩尾根となり鎖場も出てくる。まもなく阿弥陀岳頂上に着き、真正面に赤岳。湯を沸かして昼食をとりながら休憩していると二人の若いクライマーが南稜を登ってきた。 |

|

|

|

| 阿弥陀岳からの赤岳 | 阿弥陀岳頂上にて |

| コルから下り始めると直ぐに小さな沢のガレ場を横切る。直ぐ後ろを歩いていたカップルの女性が数十メートルずり落ちた。助けに向おうとするが、男性の助けで自力で這い上がってきた。 行者小屋周辺には数十のテントが張られていた。大同心・小同心が良く見える。 |

|

|

|

| 行者小屋と大同心・小同心 | カモシカ、美濃戸山荘付近 |

|

行者小屋から下り始めると間もなく大きな鹿が道の先を横切って行った。美濃戸山荘で休憩していると近くの斜面にカモシカが現れた。林道を美濃戸口まで歩く。林道歩きはいつも長く感じられる。 <コースタイム> 美濃戸口発 7:45 - 登山道入り口 8:15 – 8:25 (休憩 5分) 8:30 – 9:20 (休憩 10分) 9:30

- 船山十字路分岐通過 9:30 – 10:20着 不動清水 発10:30 – 11:10 (休憩 10分) 11:20 -

12:10着 中央稜分岐発 12:15 – 12:25着 阿弥陀岳頂上発 13:25 – 13:55着 コル発 14:00 – 14:50着 行者小屋発 15:00 – 15:50 (休憩 10分)

16:00 – 17:00着 美濃戸山荘発 17:10 – 18:00着 美濃戸口着 |

|

|

12年 6月中旬 平標山・仙ノ倉岳 |

|

| 豊田記 日程:2012年6月17日(日) 山域:平標山及び仙ノ倉山 行程:平標登山口 ? 松手山 ? 平標山 ? 仙ノ倉山 ? 平標山 ? 平標山ノ家 ? 平標登山口 メンバー:豊田OB(46年卒)夫妻 計2名 |

|

| 平標登山口に着くと三十台近い車が駐車していた。 雲が多く天気は良くない。松手山を過ぎ樹林帯を抜けると風が強くなってきた。平標山頂では写真を撮り小休止して仙ノ倉山に向う。平標山から少し下るとお花畑で色とりどりの高山植物が咲いていた。風が強くて写真を撮ったり、楽しむ余裕はない。仙ノ倉まで木道が完備されているが、真っ直ぐ歩けない程の強風だった。 仙ノ倉山頂で天気の回復待ちをするが風は強くなるばかり、眺望も殆どない。 平標山から平標山ノ家への下りも木道が完備されていた。 平標山ノ家に着くと風も殆ど無く、湯を沸かしたりしてゆっくりと昼食。 |

|

|

|

| 平標山頂直下のお花畑 | 仙ノ倉岳にて |

仙ノ倉山頂で天気の回復待ちをするが風は強くなるばかり、眺望も殆どない。 平標山から平標山ノ家への下りも木道が完備されていた。 平標山ノ家に着くと風も殆ど無く、湯を沸かしたりしてゆっくりと昼食。 林道に出て蕗と蓬の葉を摘みながら歩く。 コースタイム:平標登山口発 08:30 ・ 松手山 ・11:45着 平標山頂上発 11:50 ・ 12:30着仙ノ倉山・平標山ノ家ー17:00着平標登山口 共同浴場・宿場の湯で温泉に浸かり、夕食後ゆっくりと休憩後、帰京する。 |

|

|

12年 6月初旬 白毛門 |

|

| 豊田記 日程:2012年6月3日(日) 山域:白毛門 メンバー:豊田OB(46年卒)夫妻 計2名 |

|

| 土合駅の地下ホームは降りたことがありませんでした。 この週末は雨模様とのことで、白毛門は無理せず、雨の場合には土合駅と、水上の道の駅にあるというフリークライムの壁を見学するという目的で出かけました。 高速道路が空いていて水上駅に早く着きすぎ、八時過ぎの始発列車まで一時間以上待ちました。縦走を終えて新潟方面に帰る登山者など数人が待合室にいました。土合駅で降りるとカップルがもう一組降り、彼らも土合の地下駅を見学する為に水上駅から列車に乗ったようでした。 低い |

|

|

|

| 谷川方面 | 白毛門頂上にて |

|

低い雲がたれこめていて眺望は悪く、天神平や一ノ倉などが短時間見えただけでした。 結局、雨は殆ど降らず頂上まで歩くことが出来ました。 帰りは水上駅までバスで戻りました。 駅員さんの話しでは、土合の地下駅に行く為にわざわざ水上駅から列車に乗る人が結構いるとのことでした。 湯テルメ・谷川で温泉に浸かって休憩した後、インターチェンジ近くの蕎麦屋で夕食後に帰京しました。 |

|

|

12年 7月下旬 気象部OB会 八方尾根 |

|

|

|

|

笠原記 気象部OB会を白馬村で開催し、付帯行事として八方尾根トレッキングを行ったので報告します。

【時期】:2012年7月22日(日)~23日(月) 【行程】:白馬村八方→兎平→黒菱平→八方池山荘→第3ケルン(八方池)→丸山→往路を下山 【メンバー】:付帯山行の班別で記します。(敬称略、 Lは班別リーダー、不添記はOB) A班(八方山荘まで):東夫人、関根夫人 AB班(A班からB班に同行):東、関根、笠原夫妻 B班(第3ケルン往復):恩田(L)、宮野、中込、古林OG、小久保OG、坂本OG、上田OG C班(丸山往復):金子弘(L)、栗又、金子治、高岡 朝直帰:青木、関、竹内夫妻 |

|

|

7月22日(日) 昨年で第12回目を迎える「気象部OB会」は東日本大震災などの事情により中止となっていましたが、改めて長野県白馬村八方で開催しました。OBG及び同伴者21名は「まるや旅館」へ集いました。 7月23日(月) 朝食後、玄関前で全員の記念撮影を行い、直帰の4名と別れ、A~C班は2台の車で八方駅へ送って貰い、ロープウエイ、2本のリフトを乗り継いで八方池山荘(1830m)へ上がりました。そこで、C班が先発し、B班もこれにつづきましたがA班から4人も登ることにしてB班を追って同行しました。天気は前日までの梅雨空が残り、霧がかかって眺望が得られませんでした。以下、写真にて報告します。

|

|

|

|

| 丸屋旅館前集合:後列左から、恩田、東夫人、東、宮野、栗又、竹内、金子(治)、中込、高岡、関根、金子(弘)、前列左から、小久保、青木、関、坂本、上田、竹内夫人、古林、笠原夫人、関根夫人、笠原(敬称略) | |

| A班、B班 | |

|

|

| グラードクワッドリフト | B班:八方池山荘横での記念撮影。(→8:20出発) |

|

|

| A班:八方アルペンライン上駅前。中二人は付近で休憩としましたが、左右の二人などはこの後B班を追いかけました。 |

標高1900m付近のトレッキング。 |

|

|

| 尾根登り。この高さで森林限界を越えたように見えますが、この上の第3ケルンの先に岳樺の林が分布し埴生の逆転が起こっています。これは地質(蛇紋岩)の影響を受けたものだそうです。 | 石神井ケルン(八方山ケルン)を8:55通過しトイレ棟手前で 振返ったB班。霧に囲まれています。 |

|

|

| 第3ケルンへ9:50に着きましたが八方池は霧で見えません。霧の晴れるのを待ちながら弁当を広げ美味しく頂きました。 | 第3ケルン前 |

|

|

| 霧が浮いて八方池が少し見えたので池をバックに記念撮影(10:12)。 |

A班は適宜別れを告げ、往路を戻り始めると八方池下の残雪が見えてきましたがすぐに霧に隠されました。 |

|

|

| 下山途中(11:20)。一時霧雨が落ちましたが、雲の下へ出ると陽も射してきました。 |

下山途中。 |

| C班(丸山往復) 金子(冶)記 |

|

|

|

| 八方池山荘で、金子(弘)Lの下、栗又、高岡、、金子(冶)のC班は先行します。 | 涼しいので弟2ケルンまで快調に来ました。八方尾根のケルンは昔は解りやすかったのですが、今は八方池畔まで5本あります。後方に小さく見えるのは八方ケルンで、第3ケルンは、その奥にあります。 |

|

|

| 第3ケルンを通らず 八方池畔に直接来ました。全く山が見えません。 | 下の樺のダケカンバはいつ見ても見事です。下の樺の登山道は砕石を敷いて歩きやすくなっています。 |

|

|

| 扇雪渓の上に拡がる樹林の急斜面を登り小休止です。この斜面を登ると丸山は直ぐそこです。扇雪渓で昼食を採る中学生の団体の声が、にぎやかに聞こえます。 | 今年のGWは例年に比べて雪が少なかったですが、梅雨時にあまり雨が 降らなかったようで、残雪がたくさん残っています。丸山下の斜面には大きな雪渓が残っています。 |

|

|

| 丸山ケルンです。3時間で思ったより簡単に到着しました。このペースでしたら十分唐松往復も可能です。丸山はいつも巻いてしまうので、初めて登りました。残念ながら何も見えません。 | 昼食を採って下山し始めます。中学生の団体が賑やかに雪渓を登ってきました。引率の先生方は大変です。彼ら彼女らにとっては、唐松登山は一生の思い出になるでしょう。 |

|

|

| 第3ケルンが近くなると、少し雲が上がってきました。 | 第3ケルン付近で、雲の上がるのを待ちます。時折白馬三山や不帰のピークが一瞬顔を覘かせることがあります。 |

|

||||

| 時折青空ものぞかせ、雲の間から夏の日差しが射してきます。今この瞬間に安曇野に梅雨明けが訪れたのでしょう。 | ||||

今回、八方は同じ夏でも時期を少し変えただけで、高山植物が一変していることに驚きました。労少なくして山岳を楽しむ場として、室堂は眺望が良いけれど花が少なく、反面八方は花も眺望も兼ね備えた素晴らしい場であることを再認識いたしました。八方山から下の登山道は、高山植物のサインが完備していて見事です。 |

||||

|

|

|

|

|

| キヌガサソウ(衣笠草)ユリ科 | イブキジャコウソウ(伊吹麝香草)シソ科 | キバナノカワラマツバ(黄花ノ河原松葉)アカネ科 | イワシモツケ(岩下野)バラ科 | タテヤマウツボグサ(立山靭草)シソ科 |

|

|

|

|

|

| ハッポウウスユキソウ(八方薄雪草)キク科 | ハクサンボウフウ(白山防風) セリ科 |

オオバギボウシ(大葉擬宝珠) ユリ科 |

ニッコウキスゲ(日光黄菅)とシモツケソウ(下野草)バラ科 | ヤマブキショウマ(山吹升麻) バラ科 |

|

下りは高山植物の写真を撮りながらゆっくり下り、八方池山荘に戻ってきました。 みなさまの笑顔がこの山行を物語っているようです。お疲れさまでした。 |

|||

|

12年 6月下旬 高尾山、城山、景信山 |

|

|

|

| 日時:6月26日(火) 行程:高尾山口ー高尾山ー城山ー景信山ー高尾駅 メンバー:41年卒、秋野、稲吉、斉藤、杉村、金子、各OB 秋野OBが高尾山麓に引っ越し、かっての梅崎OBと同じく高尾山の千日回峰を始めたので、梅雨時の一日同行しようと集まりました。梅雨時のため、予定日を2回順延して、この日高尾山口駅に集まりました。順延した甲斐あってこの季節湿気が全くなく稀に見る好天で、高尾山塊でありながら高山を縦走している気分でした。 |

|

|

|

| 9:30に高尾山口駅に集合しました。当初ケーブルを利用して陣馬高原まで歩こうという案もありましたが、半分の景信までにしようと合意したものの、何となくケーブルに乗ってしまいました。 | 快適なケーブルを下りて、おしゃべりしながら登ると、こんな近かったかなと想うほど直ぐ薬王院に着きます。 |

|

|

| 薬王院本堂でお参りしてから、飯綱大権現堂の急な階段を登り、裏手の道を辿ると直ぐピークです。 | 梅雨時なのに、湿気が全くなく素晴らしい天気です。山頂広場では登山者たちが寛いでいます。 |

|

|

| 山頂南の案内板で、丹沢の山々を確認します。案内板でここから塩見や赤石など南ア中部の山々が見えることが判りました。 | ピークを下り一丁平で休み、城山を目指します。秋野OBのガイドでできるだけ巻道を辿り、労を惜しみます。 |

|

|

| 城山のピークに着きました。最近の山ガールの普通のファッションです。 | 昼食にコンロを持っていくと異様に休みが長くなるため、ここ2年くらい持参しませんでしたが、たまには豪華な昼飯を採ろうという杉村OBの提案で久々にソーセージを焼いたり、スープやコーヒーを沸かして楽しみました。 |

|

|

| 相変わらず冴えない小仏峠です。五街道の歴史ある峠とは、とても想えません。 | 本日の終点の景信山に着きました。今日は空気が澄んで麓の街が見渡せます。高尾山、城山と振り返ると結構距離があります。 |

|

|

| ここまで取っておいた白桃缶とデコポンを開けます。登山者は城山で高尾山の半分、景信山では4分の1か5分の1に減ります。 | 結構急な山道を下って小仏峠からの道に合流し、峠下のバス停に向かいます。 駅で乾杯して別れます。 |

|

12年4月 九州五山(九重、祖母、阿蘇、霧島、開聞岳) |

|

|

|

|

以下は笠原OBのリポートです。 【行程】東京⇒大分空港⇒牧ノ戸峠→久住山往復⇒北谷登山口→祖母山往復⇒竹田⇒宮地⇒日ノ尾峠→阿蘇中 岳往復⇒えびの高原→甑岳(韓国岳の代わり)⇒開聞岳登山口→開聞岳往復⇒鹿児島⇒東京 【メンバー】:広瀬OB、山根(広瀬の知人)、笠原OB(敬称略) |

|

| 大分の広瀬先輩からのお誘いで九州の山々を訪ね、九州島の活動を垣間見る山旅ができたので概略を報告します。 九州は数十万年前まで瀬戸内海の延長の海で南北二つに分かれていたが阿蘇の墳出物で埋まって一つの九州島になったことや、阿蘇の高さでも周氷河現象が見られることなど興味深い。

|

|

|

4月21日(土)大分空港→九重山、曇り後雨と風 羽田空港を6:40に発ち、大分空港で山根氏のレンタカーに同乗し、別府市内で広瀬さんと合流した。山根氏は広瀬さんのピカピカのBMWに乗り移り、私はレンタカーを引継いで追いかけた。 広瀬さんの案内で「別府温泉保養ランド」に寄った。スケジュールを気にせず、露天泥温泉、鉱泥浴、屋内泥湯、コロイド湯、蒸し湯など地球の母乳にゆったりと浸かった。古くは豊後風土記に記載され、弘法大師空海も訪れた由緒ある温泉で、小錦関などの力士達や日本航空再建などをされた稲盛和夫さんも訪れたそうです。 泉都別府は、「源泉数日本一、湧出量日本一」で、市内各所から湯気が上がっている。途中、温泉熱を利用する藁束を被せた畑の横の、湯気の上がる食堂で温泉玉子など特徴あるランチを頂いた。 九州横断道路を快走し鳴子川の【九重“夢”大吊橋】に寄った。九酔渓に長さ390m、高さ(落差)174m、の日本一の歩行者専用大吊橋が懸かっていた。なだらかな高原に喰い込んだ幼年期の急崖地形(谷幅360m)を上手く利用し、周囲の急崖に震動ノ滝があった。「日本の滝百選」に選ばれ、周囲を震わせるかのような雄滝(落差83m)と雌滝(落差93m)が懸かっている。渡橋往復約13分を省略したが九重には見どころが多く急ぎ通過するのはもったいなかった。

|

|

|

九重連峰アプローチ(13:43) やまなみハイウェイを走ると九重連山が飯田高原の向こうに見えてきた。目的の久住山は雲の中で見えない。やまなみハイウェイは「日本百名道」にも数えられ、朝日台や長者原(ちょうじゃばる)付近の直線道路から望む九重連山は、緩やかな高原の中に、力強く盛り上がり正面に硫黄山の噴気を擁して変化に富んでいた。 |

|

牧の戸峠で広瀬・山根(14:00) 計画を1時間遅れていた。峠の標高1333mは九州島一高い。峠には、広い駐車場と、売店・トイレが整っていたが人影はなく、降りだした雨の中で頂上へ行けるか不安がよぎった。このとき二つ玉低気圧が接近中で天気の悪化が予想され迅速な行動を必要としていた。登山口で引き返すべき状況ではあったが広瀬さんの30回以上の登山経験と先導により出発した(14:05)。新緑には未だ早く枯れ枝が多かった。 |

|

くつかけ西峰(14:30)

扇ヶ鼻の山腹が見えたが雲底に隠れつつあった。ここから爆裂火口縁の痩せ尾根道を辿るが山霧が立ち込め見通しが効かなくなってきた。私は雨具を家に置いてくるミスを犯したので軽薄なジャケットを被った。扇ヶ鼻分岐への登りで息苦しさを感じた。そこから西千里浜(爆裂火口)の平坦な道が続いた。晴れていれば広々とした草原の向こうに久住山が凛とそびえていることだろう。深田久弥は、「殊に北側の千里浜と呼ばれる原からの形は精鋭で颯爽としていて、さすが~」と記している。それに引換え、私は足元だけを見て風に抗して進むのに距離を感じていた。 |

|

久住山避難小屋(15:56) 星生山南東尾根を越す岩陰に荷物をデポし、ツエルトザックを取出して下半身に巻き付けた。平坦な凹地(爆裂火口)の向こうに久住分れの久住山避難小屋(1640m)が霧の中にぼんやり見えてきた。4月中旬までは谷間に雪が残ることもあるこの状況では心強い存在だった。避難小屋を過ぎると徐々に傾斜が増し、私の肺機能低下は脈拍を上げても追いつかず遅れ気味になった。 |

|

久住山1787m(16:25) 久住山は鐘状火山でその円頂丘(溶岩ドーム)の急な斜面を登ることになる。最後の登りで冷雨とともに小石も飛んでくるほどの風になった。私はジャケットとツエルトでしのぎ、ダブルストックで呼吸を整えながら登行を続け、漸く頂きに立つことができた。薄暗い雨の中で3人は風にふらつきながら握手し、一刻も早くと下山を急いだ。岩の間をすり抜ける時など風圧で圧し戻されることもあった。懐電を用意し牧の戸峠へ18:25に着いた。 |

|

日暮れたつづら折れを追走し久住高源コテージに着いた。コテージは広い敷地に拡がり入口に迷った。晴れれば広大な久住高原の向こうに、祖母・阿蘇・久住と日本百名山の三つを同時に一望し、大自然を体感できる環境一体型のログハウス風平屋建てリゾート施設だった。上等な豊後和牛を焼きながら御馳走になった。阿蘇五岳を眼前に望む草原に作られた露天風呂「満天望温泉」に浸かり、闇夜の雨滴に打たれながら降るような満天の星空とスカイラインを想った。回り廊下の先にある木の香りのする室内は広くツエルトや濡れ物を広げて干すことができた。長い廊下を何度も往復し、就寝は眠い深夜になった。

|

|

|

(九重山付記) (1)地勢 九州本土の最高峰は、明治時代には祖母山とされていたが、昭和になって久住山に代わり、さらに約30年前に登山者達から中岳の方が高く見えると指摘され再測量した結果、中岳が1791mあることが分り3度目の九州本土最高峰になった。最高峰の更新は、山のロマンを感じた。ただし、久住山は西面が落差500mの急崖で浸食されつつあることが気懸りだった。

九重山を含む地域には阿蘇の外輪山から続く阿蘇カルデラ起源の緩斜面が広がる中にあって、九重火山の火砕流から広がった飯田高原と久住高原の中に九重連山が円頂丘群として盛り上がっている。それらの溶岩ドーム群の間に千里浜と呼ばれる原や御池、空池などの火口跡がある複雑な地形を形成し、地形図を眺めると興味深い。ここのえに重なる山々の奥で「坊がつる讃歌」として謳われた九重の四季と快い情感に浸ることに憧れていた。 |

|

| (2)火山活動 九重火山は、隣の阿蘇火山にくらべ噴火がなかったが、完新世(1万年前以降)には雲仙火山よりも頻繁にマグマを噴出していた。九重の火山群は東から西へ新しくなっている。1995年に星生山東方の硫黄山付近で水蒸気噴火があり熊本市でも降灰が認められた。翌1996年の噴火で牧ノ戸峠、赤川方面で降灰があった。1997年には星生山の北西3~10km でたびたび地震増加。火山性微動が発生した(気象庁HP)。硫黄山では1983年頃まで硫黄が採掘され、江戸時代には火薬の原料として中国へ輸出され大いに外貨をもたらしたそうだ。 |

|

| (3)地質構造 「中央構造線」がすぐ北を通っているが、九州中部では火山岩や現在の活火山に厚く覆われ、位置がはっきりしない。現在の九州中部は南北に引っ張られて伸びつつあり、断層が発達し、 マグマの通り道をつくっていると考えられている |

|

|

4月22日(日)→祖母山、朝霧~曇り後晴 山根氏は早朝熊本空港へと別れた。仕事とはいえ遠路九州へ来ながら行動一日ではもったいない。残る二人の出発は9時になった。祖母山北谷登山口への経路は複雑で分り難くかった。九重~祖母の地域には阿蘇の外輪山から続く緩い平原が展開するが、その裾から多数の河川の浸食が喰い込み落差200mにも及ぶV字状の急崖を成し、裾へ行くにつれ起伏も細かくなるが、それらが組み合わさった中を走るので複雑なカーブや上り下りを余儀なくされた。 祖母山西側の北谷登山口駐車場(1110m)へ着いたのは10時半頃で計画より1時間遅れた。雨が降りそうな曇天だった。日本近代登山の父と称されるウォルターウエストン氏は、1890年(明治23年)11月に、阿蘇山に続いて祖母山に登った。河内に泊り日帰り登頂したそうだ。同氏の著書では日本アルプスに先立って祖母山が紹介され展望のすばらしさが讃えられていた。この功績を記念して五ヶ所・三秀台公園には碑が建立され、高千穂町ではウェストン祭が開催されている。当時、祖母山は九州最高峰とされていたので、九州最高の展望だったことだろう。

|

|

|

祖母山風穴ルート登り始め(11:08) 北谷登山口には休憩所・トイレ・水場があった。ウエストンは北谷登山口から北へ千間平、国観峠経由のルートを採り、深田久弥も北麓の神原から国観峠に上がったが、我々には時間がないのでコースタイムの短い「風穴コース」を選んだ。小沢を渡り、森を抜け、沢沿いの登りはコケむして多雨を思わせた。支尾根状になったが意外と長い水平部分も時々あった。 |

|

風穴(12:08) 登り4割位置で、岩場を梯子で登り別の梯子で降りると入口があった。内部は暗く狭い。平成23年8月18日の事例では、深さ30m地点に氷室があり、幅2m、高さ3mの氷体を確認し、室温約3.6℃、外気温20℃と報じられた。8月でも氷が残っていることは特異と思った。 |

|

祖母山頂を望む稜線上(13:09) 次第に天気は回復し祖母山が見えてきた。 |

|

祖母山への綱場(13:21) |

|

祖母山南稜線(13:21) 東方を見ると祖母山の南稜が障子岳へ連なっているのが望めた。かつて、広瀬さんと本橋・打矢さんたちが尾平~天狗岩から登り来たルートだそうだ。 |

|

祖母山(1756m)登頂(13:50)広瀬OB |

|

祖母山三角点 笠原OB

祖母山の三角点。竹田のレンタカー営業終了17時に間に合わせなければならないので、レンタカー店へ遅れ連絡をしてすぐ下山にかかった(13:55)。 |

|

コケむした下山 谷沿いの路は年間雨量の多さを感じさせるコケがむしていた(15:29)。植生に覆われてはいるが岩塊が随所に見られ、周辺地域にはかつて各種鉱物が産し日本有数の鉱山が稼働していたことや風穴の特異構造を見るにつけ、祖母山地域の過去数度の火山活動などを含めた九州の山々の興味深さを感じた。 |

|

北谷登山口に16:15帰着 水場にストック2本を置き忘れた。竹田駅前に17:50着き、大分へ帰る広瀬さんと別れた。私はレンタカーを借りて西へ走った。夕暮れを追って降る阿蘇カルデラ壁は雄大だった。食料を調達し宮地に投宿した。 |

|

(祖母山付記) 地質構造: 祖母・傾山群の基盤は、中央構造線の南側に並んで走る秩父古生層や中生代の四万十層群であり、古生層は豊後水道の津久見市(セメントの町)から内陸部にかけて石灰岩を主体とする山脈となって祖母・傾山群にぶつかっている。この地域は、「火山空白域」にあたるが、構造線の弱い部分を破って新第三紀の祖母火山、傾火山とも呼べる噴出があり、祖母山周辺には安山岩を含む。しかし、その後の激しい浸食で解析されて火山の面影をとどめず、今日の岩峰・岩壁の景観を作り出したと考えられている。 |

|

|

4月23日(月)阿蘇山→霧島、晴れ 一般に「阿蘇山」は、中央火口丘群の根子岳、高岳、中岳、烏帽子岳、杵島岳の五山の総称を指すが、最高地点の高岳を目標にした。今日は霧島連峰まで行くので朝5時に出発した。日ノ尾峠までの道は車載ナビに載っていなかったが、舗装され、往復とも対向車に遇わない道だった。 |

|

|

日ノ尾峠への道から見た高岳東峰東面(6:12) 右の北尾根は鷲ヶ峰方面。日ノ尾峠(990m)に駐車し東峰(1564m)の東尾根に取りついた(6:45)。しばらく平坦に進み、次第に傾斜を増していった。 |

|

高岳東峰の北尾根(鷲ヶ峰) 高岳東峰の北尾根(鷲ヶ峰方面)を眺める(9:04)。路は高くなるにつれ滑り易くなった。枯れ枝が多く見通しは良くなかった。

|

|

高岳東峰東縁から西方 高岳東峰(1564m)の火口縁東端に立ち、西の高岳方面を望んだ(9:13)。そこには「天狗の舞台」と呼ばれる巨大溶岩盤が載っていて、地形図で確認すると1580mを超える高さがある。画面右手には溶岩の層が厚く覆っている。左前方には高岳との間に火口原(大鍋)が広がり底部に月見小屋が遠望できた。

|

|

高岳東峰の溶岩盤基部から高岳方面(9:16) 初日の出を待つ幕営はこの岩盤の陰で強風を避けるそうだ。左前方に高岳南側の火口原(大鍋)が広がり底部に月見小屋が見えた。 |

|

高岳1592mから中岳方面(9:34) ★使ったエリアマップ「山と高原地図65」2000年版の高岳の位置は、国土地理院の地形図上の三角点より約150m北東の隆起部を示していることに気付いた。 |

|

高岳から東峰頂稜部と根子岳(9:34) 大鍋中央に月見小屋が見える。風をさけながら踏み跡をたどったら南方尾根基部の月見小屋分岐点に至り遠回りしたことに気付いたので、水平に巻いて修正した。 |

|

中岳~後方火口と噴煙 笠原 中岳に着き(10:15)、阿蘇の火口群と噴煙をバックにその日初めて会った登山者に記念写真を撮ってもらった。宇都宮から自家用車で遠路運転して登って来たカップルだった。 |

|

中岳火口噴煙 |

|

月見小屋1520m(11:00)

大鍋の底を進んで月見小屋に着いた。火山活動時の避難所を兼ねるそうだ。小屋の前の低地に穴が掘られ底部に水が溜まっており、非常用には使えると思った。 |

|

高岳東峰下山口、遠景は根子岳(11:49)

大鍋から登り返して下山口へ戻った。「右へ」の標識につられて右へ行き過ぎ時間ロスした。滑り易い急坂を降り出すと地元の年配夫妻が靴にチェーンを巻いて登って来た。チェーンがあると滑らず快調の由。12:50に日ノ尾峠へ戻り、レンタカーで宮地経由、阿蘇のカルデラ原を西へ向かった。途中、阿蘇大津で広瀬さん経営のスーパーマーケットに立ち寄り、カボスの調味液2種を購入した(15:11)。熊本ICから高速道路を使ってえびの高原へと急いだ。 |

|

えびの高原キャンプ場着

霧島バードラインを登り、えびの高原キャンプ村へ入った(17:52)。レンタカーモコは良く走った。客は私一人。管理人も独り。燃料のガスボンベを広瀬さんから受取そびれたので自炊はできず、電気ポットのお湯を貰い即席麺の夕食とした。風呂のボイラー不調とて隣地の国民宿舎を案内されたが道が大きく迂回して遠いので車で往復した。就寝は21時を過ぎ今日の一日を長く感じた。バンガローは暗い森内で寂しく、寝袋に入っていても標高1,200mの夜は寒くて目が覚めた。 |

| (阿蘇山付記) 火山地形:阿蘇のカルデラの広さは日本二位だが人口は一位。中央火口丘群が東西に配列するため、カルデラ床は南北に二分されそれぞれに鉄道が走っている。カルデラの西側に立野火口瀬があり、カルデラ内の表流水はここから排出される。 中岳の周辺の裸地・草地・灌木地では、「周氷河現象」をみることができ、中岳南方および高岳火口の東端では階状土が見られる。大鍋で見たのはアースハンモック(芝塚)だったと思う。九州でも、火山活動や強風によって森林が失われると-20℃の低温も記録され、地表の凍結融解がさかんになって、周氷河現象が生じる。 火山活動史:約200万年前から火山活動が盛んだった。阿蘇火山が生まれる前に先阿蘇火山岩類からなる小火山があり、カルデラをつくった火砕流に埋め残されて島状に突出(鞍岳、斧岳、大観峰、荻岳、清栄山、俵山)し、根子岳も先阿蘇火山岩類に属する。 約27万年前:現在のカルデラの内側で大規模な火砕流噴火がはじまり阿蘇火山が誕生した。大規模な火砕流噴出は約9万年前までに4回あっって、4回目の阿蘇-4火砕流は、南側をのぞくすべての方角で九州島の海岸にたっし、堆積物はさらに島原半島、天草下島、山口県宇部市などにも分布している。阿蘇-4の火山灰は、北海道東部でも厚さ15cmに達した。膨大な火砕流噴出は、地下のマグマを消失し、陥没がおこってカルデラができた。 カルデラ形成後:カルデラ内には湖が形成された。そのときの湖沼堆積物は、阿蘇谷の一の宮町片隅で火口原から深度320mまで、南郷谷の白水村一関で800m以深まで存在することがボーリングで確認された。カルデラ西端の立野に火口瀬が形成された(5~7万年前)。火口瀬形成後、中央火口丘群の初期の溶岩が火口瀬に流れこみ、再び湖が生じた。そのときの堆積物が南郷谷の本塚火山に認められる。 現在の火口丘群の活動:カルデラ形成後7万年よりは少し前からはじまり、「阿蘇五岳」などの十数座の中央火口丘群を生じた。マグマの性質は、玄武岩から流紋岩まで非常に広範囲なため、火

|

|

|

4月24日(火)霧島山→開聞岳、晴れ 前夜、国民宿舎で再確認し、霧島連山最高峰の韓国岳は新燃岳の火山活動で登山禁止だった。代りに隣の甑(こしき)岳(1301m)を勧められ登ることにした。今日も忙しく開聞岳を往復してから鹿児島のレンタカー店へ返す予定だった。 |

|

|

甑岳(韓国岳北隣)最高点1310m 韓国岳の北へ回り、車を置いて出発した(6:40)。しばらく行く林内は鹿が多く鹿対策の試験場が数か所柵で設けられていた。連日のスケジュールで疲れがたまり、標高差150mでも息苦しさを感じた。甑岳最高地点(火口壁南縁)1310mに到達した(7:28)。甑岳の火口は直径300mほどのきれいな浅いフライパン型をして平坦な湿原があった。振返ると韓国岳が見守ってくれていた。 |

|

甑岳頂き南火口縁から韓国岳1700m

|

|

開聞岳 登山口から

開聞岳の登山開始は11:55になった。登山者は多く外国人も多かった。登山口で竹の棒を拾い杖とした。木道階段などで次々と高度を稼ぐ。疲れた身には充実感過剰だった。樹木が生茂り下界はたまにしか見えない。救難用ヘリポートが数ヶ所設けてあるが着陸スペースはなく吊下げるのだろう。頂上近くの鎖場で行列待ちになった。 |

|

開聞岳頂上 開聞岳に登頂した(14:27)。下界はもやって不明瞭だった。おばさん隊19人に追いつかれて狭い山頂が賑やかになったので退散した。 |

|

頂上脇の御嶽神社にお参りし(14:34)た。下山は歩幅を拡げて飛ばした。登山口に戻ると休む間もなく車で発った。指宿スカイラインの末端から乗り入れたが片側一車線追い越し禁止でつづら折れの急坂(斜度8%)が続き、軽自動車には登りがきつかった。鹿児島中央駅近のレンタカー店へ営業時間内に間に合った。竹田からの乗捨て料金がかなりになった。 |

|

(霧島山付記) 火山地形:霧島火山は20以上の小規模火山からなるが、配置をみると、北西-南東方向に並ぶ傾向が顕著。このような配列は、地下の地質構造や地殻にかかる力を反映していると考えられる。 霧島の各火山は、79万年前以降に活動したもので、溶岩流・火砕丘・マールなどの火山地形が残されている。また、明瞭な火口跡をもつものも多く、山体の大きさに比して火口径の大きい小型の成層火山が沢山見られる。 噴火史: 霧島火山の活動は、約30万年前にはじまった。古期と新期の2つのグループに分けられる。 古期の活動(~15万年前)で烏帽子岳、栗野岳、獅子戸岳、矢岳などが形成され、新期の活動で、白鳥山、大浪池、夷守岳、韓国岳、新燃岳、高千穂峰、御池、御鉢などがつくられた。霧島火山には、742年以来60回を超える噴火記録が残され、そのほとんどは御鉢と新燃岳であるが、1768年えびの高原で硫黄山が形成された。 新燃岳の最近の火山活動:2011年の噴火による火山灰は都城盆地、宮崎平野南部などに広がった。1月27日、国土地理院は新燃岳火口真下の深さ約3kmと、火口から西北西約10kmの深さ約6kmの貯留を報告した。4回目の爆発的噴火が起こり、入山規制が4km以内に拡大された。1月以降マグマ供給を示す地殻変動は止まっているが、火山性地震は継続している。 |

|

|

(開聞岳付記) 開聞岳は完璧な円錐型と言われるが、874年と885年の噴火で溶岩円頂丘が重なった二段式で、標高 600m 付近に位置する鉢窪火口を境にする。下部成層火山との境は、中腹やや上部にみられる南側にゆるく傾斜した段差として登山道でもみとめられる。約 4000 年前に噴火を開始し、山体が若いため放射谷は殆ど無い。二等三角点の標高は922mだが1991年に924mへ変更された。 |

|

| (参考文献) 1):日本の地質9、九州地方、p84,共立、出版、代表編集委員:唐木田芳文・早坂祥三・長谷義隆.1992 |

|

|

12年 5月中旬 立山 |

|

|

|

| 一ノ越にて。みぞれ交じりの強風のため、雄山登頂は断念しました。 | |

| 日時 :5月8日~9日 メンバー:L、斉藤(雄)、稲吉、杉村、金子各OB(41年卒) 5月のGW付近の時期は3000mの雪の稜線に立てる時期です。そろそろ雪山がしんどくなってきた41年同期にとっても 北アの中でも立山は3000mの稜線に上がれる唯一の雪山です。 そんな訳で1日の予備日を入れて3日の予定で出かけましたが、上空の寒気団の南下により北陸の地は悪天に見舞われ 一ノ越まで登ったものの雄山登頂は諦め、翌日も回復の見込みもないので2日で引き揚げました。 登頂しなかったことに、メンバーは皆、それほど残念でもなく、雪の女王が手招く風雪の北アの稜線に立てただけでも一様に 満足でした。 |

|

|

|

| いつものように越後湯沢からほくほく線で富山に、そこから富山地鉄に乗り換え 美女平、ブナ平、弥陀ヶ原、天狗平を経由して室堂に到着。今宵の宿雷鳥荘に向かいます。谷川もそうでしたが、今年の立山も雪が少なく、1昨年登った奥大日岳の雪庇も小さいです。 | |

|

|

| 立山三山です。やはり雪が少ないです。 | |

|

|

| 剣が見えてきました。GW後のため立山界隈には登山者は誰もいません。 | |

|

|

| 翌日、雄山ピストンの日ですが、関東に季節外れの竜巻をもたらした上空5000mの寒気団の南下で、予想通り天気が悪化してきました。 | |

|

|

| 翌日も好転しないため、2泊の予定を1泊に切り替え行けるところまで行こうと宿を出発しました。 | |

|

|

| まだかろうじて一ノ越は見えています。遠くにシールを付けたバックカントリーのスキーヤーが先行しています。 | |

|

|

| 出発時に比べると視界は悪くなって、コルに近づくと強風が吹いてきました。 | |

|

|

| 一ノ越に着きました。閉じてあると想った小屋は営業しています。みぞれ交じりの強風が吹き付けてきます。 | |

|

|

| 小屋に入るために アイゼンを脱ぐのも面倒なので、強風の中、雄山登頂の準備をします。ストックはここにデポします。 | |

|

|

| 雄山を見上げると二ノ越から上が見えなくなり、みぞれ交じりの強風が唸りをあげています。このまま突っ込んで行ってもロクなことが無いと予想されるため、どうやら雄山登頂は諦めざるを得ません。まだ体力は衰えたといえ、このまま引き返しては少し物足りなさが残るため、代案として雄山と比べて標高の低い浄土山のピストンに切り替えました。 |

|

|

|

| 浄土山のピークはまだ微かに見えます。無雪期では30分で登れるため、往復1時間強と踏み登り始めました。しかし歩き始めてまもなく、浄土へはクラストした縦走路というイメージに反し、トレースの吹き溜まりに足を取られ、強風も変わらないことから直ぐに浄土も諦めました。 | |

|

|

| 一ノ越には何パーティかの若いバックカントリーのスキーヤーが、上がってきており、シールやビンディングなど最近の山スキーの道具の解説を受けました。 | 女の子もいます。最近の女性は凄いですね。強風の中滑降の準備をしています。 |

|

|

| こちらはバックカントリーのスノーボーダーです。登山者は誰もいませんが、立山は彼らのメッカになっているようです。 | 女の子1名を交えたスノーボーダー が東一ノ越経由タンボ平をを目指して御山谷をトラバースしながら下って行きました。昔山スキーが得意だった稲吉OBは羨ましそうです。 |

|

|

| 実は上の2枚の写真は40年前のGW立山の画像です。左から41年同期の小田、金子、秋野、杉村OBで、卒業後アルペンルートが開通したのを機にミクリガ池の小屋に泊まって雄山登頂とスキーを目的にやってきましたが、連日悪天のため、汚い穴倉の小屋で持参の麻雀パイで麻雀を行っていました。 | 帰京の日、やっと晴天になったため列車の時刻の関係で雄山を諦め、一ノ越にスキーを担いで行き、新雪のパウダースノーの中、室堂まで滑走しました。 当時は立山は登山者の世界でスキーヤーは、我々の他1パーティだけでしたので技術で恥をかくことはありませんでした。 |

|

|

| 一ノ越 の下りでは益々視界が悪くなってきました。引き返して正解です。 | |

|

|

| 室堂に近づくに連れ、標高は下がったため、みぞれですっかり濡れてしまいました。昨年9月の雄山に続いて今回も悪天にたたられてしまいました。 | |

|

12年 5月初旬 涸沢から北穂高岳 |

|

|

|

| まだまだ雪を纏った北尾根 | |

|

|

| 北穂沢から涸沢ヒュッテを望む | |

| 期日:5月5日~8日 涸沢から北穂高岳ピストン メンバー:井村、田野辺OB(40年卒) 以下井村OBのリポートです。 3月に雪上車で八ヶ岳夏沢鉱泉に行けると聞き、そこから根石岳と天狗岳に登り、高見石まで縦走し、雪の山小屋のスト-ブで酒のつまみを焙り、いっぱいやろうと企て、同期の田野辺OBと「わかん」まで持って、勇んで行った。だが樹林帯を抜けると、西高東低が収まらず、根石岳の稜線で強風と風雪に追い返され、上諏訪の宵は金子先輩に大変お世話になる結末となりました。 再挑戦もと勇みましたが、5月の八ッは積雪量も少なく、田野辺OBが5月の穂高岳は過去に2度も挑戦しながら、登っていないから、穂高にしようとの一言で穂高になった。天候を選んで出発しようと、連休中の天気図を眺めながら、5月5日に東京を発ちました。いつもの道を、雷雨の中横尾山荘まで入り、翌日涸沢ヒュッテまでと登り始めたが、連休最終日とかで、多くの登山者が下山してくるのに会い、本谷橋辺りは大変な賑わいでした。 しかも連休中後半は天候も悪く、穂高山荘から奥穂への上部斜面で2名滑落、涸沢岳で低体温症のため1名死亡とか、北穂沢で滑落事故とかで、県警のヘリが大活躍していました。 5月7日は久し振りに天候が回復し、涸沢ヒュッテ前でアイゼンをつけて、北穂沢を登り始めましたが、北穂沢はトレースがなく、足場を作りながらの登行であまりスピードも上がらず、「ばてばて」です。東稜のコルと同じ高度位からは、北穂から下って来たパーティーのトレースを使うことが出来き、大分時間をロスしたが、何とか北穂のピークに立つことが出来ました。北穂のピークでは天候も悪くなり、視界も利かず、早々に下山です。 下りは気温もあがり、トレースを外しながらの下降でも、アイゼンが利き、快適に下ることが出来て、かなり順調に涸沢ヒュッテに帰ってきました。 さて今宵はどこの宿にしようかと、涸沢から雪道を駆け下りましたが、結局、その宵は徳沢園でお風呂とビールと相成りました。 翌日は嘉門次小屋、明神池、穂高神社辺りを散策しながら、梓川右岸をのんびりと上高地に戻って来ました。 月7日は久し振りに天候が回復し、涸沢ヒュッテ前でアイゼンをつけて、北穂沢を登り始めましたが、北穂沢はーなく、足場を作りながらの登行であまりスピードも上がらず、「ばてばて」です。東稜のコルと同じ位からは、北穂から下って来たパーティーのトレースを使うことが出来き、大分時間をロスしたが、何とに立つことが出来ました。北穂のピークでは天候も悪くなり、視界も利かず、早々に下山です。 |

|

|

|

| 徳澤までくると何時もながら懐かしい前穂東壁と4峰正面 | |

|

|

| これから登る北穂沢と北穂東稜 | |

|

|

| 登高意欲が満々?の田野辺OB | |

|

|

| 北穂ピークでの田野辺OB | |

|

|

| 北穂ピークでの井村OB | |

|

|

| 帰路北穂沢から南稜を望む路・北穂沢から南稜を見上げる |

|

12年 4月下旬 谷川岳 |

|

|

|

| GW直後に41卒同期と立山に行く計画があり、昨年10月以来まともな山に行っていないためトレーニングのつもりで天神尾根から谷川岳を目指しました。絶好の登山日和に恵まれましたが、重い冬靴にアイゼンを装着すると足かせを付けて歩くようであり、しかも下山を開始した午後の腐った不安定な雪の歩行は、重い体重を支える足に負担がかかり、苦行の連続となりました。この山行は当初目論んだトレーニング山行ではなく、往復に7時間半を要する本番の山行となってしまいました。 期日:4月28日(土) 場所:天神尾根から谷川岳 メンバー:金子OB(41年卒)と友人 |

|

|

|

| 雪が腐らない内に登ろうと、朝7時の1番のロープウエイで天神に登ります。ここからアイゼンを装着し上のコルを目指して、無雪期はジグザクに道がありますが、積雪期は急斜面を一気に登ります。 | コル上の台地に登りました。朝吹いていた風が止んだのでここで、衣類を脱ぎます。眼の前に谷川がそびえています。1昨年この時期登った友人の話では雪が随分少ないようです。 |

|

|

| 遠くに白毛門が望まれます。ルートはここから天神尾根を巻き気味に辿ます。 | 夏道とは異なりほぼ尾根通しがルートになります。1か所悪場がありここは小さなスタンスにアイゼンの前爪だけを引っかけて下ります。積雪期にはザイル確保が必要でしょう。天神尾根の悪場はここだけです。 |

|

|

| 無雪期は熊の穴沢避難小屋まで直ぐですが、積雪期は結構遠いです。夏道は右側の斜面のかなり下をトラバースして作られていますが、積雪期はほぼ尾根に沿って進みます。上の小さな岩峰は巻きます。 | 熊の穴沢避難小屋は完全に雪の下です。 |

|

|

| 無雪期には、ここから上のピーク天狗の止まり場まで3段の急な鎖場がありますが、今は全て雪の下で傾斜は急ですが楽に登れます。 | 天狗の止まり場を越すと 尾根が開けます。次に天神のザンゲ岩を目指しますが下からは見えません。ルートは時々岩道も通りますが、アイゼンで歩きづらいので出来る限り雪の上を辿ります。 |

|

|

| 尾根の左の夏道に寄って2回目の休憩を採ります。背後に爼倉が迫って来ます。 | 天神ザンゲ岩を越えると、尾根が急に広がります。 |

|

|

| 肩の小屋下の大斜面です。左の3人パーティの上に小さなゴマ粒のような登山者が登っているのが見えます。 | |

|

|

| ようやく急斜面が終わり前方に肩の小屋が見えて来ました。 | 肩の小屋に到着。昼食を採ります。 |

|

|

| ピークです。お腹の目立たない角度で写りたかったのですが、無防備でした。 | 万太郎方面 |

|

|

| ピークでは登山者たちが思い思い寛いでいます。雪山は若い人たちの世界で、私たちと同じような高年者は1パーティだけでした。 | 肩の小屋から仙ノ倉方面。 |

|

|

| 肩の小屋から広大な斜面を振り返ります。午後になり雪が腐ってきました。 | 雪が腐って 歩きづらく消耗します。傾斜は急でも、雪が滑らないので滑落の恐れはありません。谷川は北アに比べると標高が低いためでしょうか。 |

|

|

| 夏場の鎖場の斜面もグズグズです。 | ここから天神平までが足が重く苦行でした。 |

|

12年 3月中旬 雪の最上川、銀山温泉、蔵王 |

||

|

||

最近は雪山の寒さや冷たさに身をさらす元気がなくなった私たち41年同期は、同じ雪でも別な雪の風情を求めて最上川の舟下りに出かけました。私たち同期は、かねてより「五月雨をあつめて早し最上川」、の芭蕉の句で名高い出羽の大河、最上川を舟で下りたいものだと考えていました。五月雨の季節ではありませんが、豪雪の山峡を流れる雪の最上川も味わい深いものだと期待に胸を膨らませて出かけました。 期日:3月13日(火)、14日(水) 13日:東京ー新庄ー古口ー船下りー新庄ー大石田ー銀山温泉 14日:大石田ー山形ー蔵王ー山形ー帰京 メンバー:稲吉、小島、斉藤、杉村、金子各OB |

||

|

|

|

| 山形新幹線終点の新庄で、陸羽西線に乗り換え古口に向かいます。雪の中線路は1直線です。 | ウイークディの陸羽西線は空いています。 もう少し混んでいた方が旅の張り合いがあります。 | |

|

|

|

| 新庄藩小口舟番所跡です。新庄盆地から最上川はここから山峡の間を流れ庄内平野に流れます。積雪は3mとありましたが良く除雪されています。 | 最上川舟下りは、この山間を流れる風光明媚な最上峡を通過するコースで設定されています。大型の観光船で完全にガラスで密閉されていて、ヌクヌクとコタツに入って川下りを楽しむのです。 | |

|

|

|

| 名所最上峡です。最上川は西吾妻に端を発し、米沢、山形郊外を流れ、舟運の起点の大石田からここ古口を経由、酒田から日本海に流れる全長216㎞の大河です。最上川舟運を使用して廻米や特産の紅花を大石田ー酒田ー敦賀ー琵琶湖ー京都まで運びました。 | 若い船頭さんが、美しい声で最上川舟歌を唄ってくれます。 雪見酒を楽しみながら、旅情に浸ります。 舟運は荷物の積み下ろしを含めて大石田から酒田湊まで4~5日、上りは14~15日を要したそうです。上りは風が無い場合は、船頭が一人舟に残り竿を突き立て水主4人が河岸から綱で舟を引きました。 ボルガの舟歌と同じく、最上川舟歌は水主たちの掛け声に船頭が即興的に組み合わせた労働歌だそうです。 |

|

|

|

|

| 尾花沢の山奥に銀山温泉があります。銀山の傍で開発された温泉で、現在の旅館のほとんどが大正時代に建てられました。今ではレトロですが、当時は最先端のデザインでした。

|

宿の女将に何故古い建物が続いていたのか、お聞きしたら旅館街の道が狭くて建て替えられなかったとの事でした。風呂や水まわりはしっかりとリフォームされて快適ですが、それも裏山にクレーンを設置して裏から資材を搬入したそうです。

|

|

|

|

宿泊した宿で、成瀬巳喜男監督の高峰秀子、加山雄三の主演の「乱れる」が撮影されたことを知り、この映画見ていた小島OBと稲吉OBは大喜びでした。 後日神保町シアターで高峰秀子アンコール上映が、たまたま行われているのを知り、斉藤OBと金子OBがこの映画を見に行きました。昭和39年封切で当時私たちは学生時代でしたが、銀山温泉は当時と全く変わっていませんでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 蔵王山頂近くまではロープウエイで一気に上がります。 | 3月中旬になって樹氷が少し崩れて来ました。 | |

|

|

|

| 労せず登って来たとはいえ、ここは紛れもなく雪山のピーク近くです。 | お地蔵様が雪の中顔だけ出していますが、お賽銭箱は潜っていません。おまけにそりが付いています。 | |

|

近年、 41年卒同期は時々は登山も行っていますが、江戸期の舟運に少し興味を持ち、周辺を少しずつ散歩しています。最上川舟下りもその一環でした。 |

||

| 11年、4月、浅草・隅田川界隈散歩 | |||

|

|

|

|

| 11年、5月、深川・小名木川界隈散歩 | |||

|

|

|

|

| 11年、 6月、西吾妻、米沢 | |||

|

|

|

|

| 11年、8月、浦和・見沼通船堀、開門実演見学 | |||

|

|

|

|

| 11年、9月、立山 | |||

|

|

|

|

| 11年、12月、平林寺・野火止用水散策 | |||

|

|

|

|

| 11年、12月、上野、両国江戸博物館見学 | ||

|

|

|

| 2012年 1月 天城山 | |

以下は笠原OBの寄稿です。 |

|

|

【行程】東京⇒伊東⇒天城高原ゴルフ場-万三郎岳-万二次郎岳-同ゴルフ場⇒伊東⇒東京 【メンバー】:広瀬OB、山根(広瀬の知人)、笠原OB、笠原息子(敬称略) 1月28日(土)山中雪ちらつく

大分の広瀬は前日中に空路上京。笠原親子は戸塚から東海道線で向かうが神奈川県近海の地震により早川駅で点検終了まで停車。広瀬の遅延事情も重なるなどにより伊東着が1時間余遅れた。レンタカーで天城高原ゴルフ場へ向かう道路は除雪されていたが新たな雪が積もりつつあった。ハイカー用駐車場には積雪で入れず路上の余地に駐車した。

|

|

|

天城高原ゴルフ場横の登山口(標高1050m)を計画より1時間半遅れの11時15分過ぎに出発。広瀬と息子は4本爪、山根は6本爪を着けたが、笠原は8本爪アイゼンを車に残し金属突起付ゴム製滑り止めにした。昨年同時期の記録では「雪のないところも結構あったので、アイゼンが使いにくかった~付けないで歩いた」旨記載があったので軽量化を図った。計画では広瀬が大分まで帰る厳しいスケジュールだったが、翌朝羽田発となっても可となって気持ちが楽になった。しかし、意外と多雪で、融けて固まった上に新雪が数~10㎝重なって歩きにくくなっていたので時間を要した。

|

|

涸沢分岐近 ラーメン休憩 涸沢分岐(1160m)手前で計画を既に2時間半遅れていたがラーメン大休憩を採ることになった。塩分控えめの高カロリーラーメンである。 |

|

涸沢分岐近 ラーメン休憩 湯沸かし中。ちらついていた降雪は一旦止んだ。ここで広瀬は8本爪、笠原は4本爪に換えた。 |

|

涸沢分岐近 ラーメン 美味しく食べたが、お湯が残ったので更に1食追加した。腕時計が狂ったので時間を気にしなくなっていたがこれが後で・・・。 |

|

万三郎岳 万三郎岳(1405m:天城山最高地点)登頂は15:45で、計画より3時間半の遅れとなった。雪山では遅い時間だったが、ツエルト、スポンジマット、衣類等の用意があるからと慌てる気持ちは無かった。ここから縦走路を東へ向かう。 |

|

アセビトンネル 広瀬・山根 縦走路にはアップダウンがあり、途中でアセビの繁りがトンネルのように覆いかぶさった所を抜けるが、1m近い積雪の上なので頭が枝に触った。 |

|

アセビトンネル 広瀬・山根 アセビトンネルに夕暮れが忍び寄ってきた。 |

|

万二郎岳 広瀬・山根 万二郎岳(1299m気温-6℃)の17時は遅い。さあ急がねば。→下山途中で日が暮れて、登山口へ18時頃(計画遅れ3時間に短縮)帰還した。伊東駅レンタカーの営業は18時までだったが、到着(19時)まで待っていてくれた。リスクと隣り合わせではあったがその日のうちに帰宅でき、体調よく雪山を満喫することが出来た。 |